更年期生理不順の症状と対処法|生理が止まらない・長引く・周期の乱れを婦人科医女医が丁寧に解説。

更新日:2025.09.25

「これって更年期?それとも病気?」

40代から50代の女性の8割が経験する更年期生理不順。

生理が止まらない、2週間周期で来る、血のかたまりが出るといった症状に、多くの女性が一人で不安を抱えています。

この記事で解決できること

- 更年期生理不順の正常な変化と異常な症状の見分け方

- 一人で抱え込まない、不安との向き合い方

- 症状を改善し、この先の人生を前向きに過ごすための具体的な方法

閉経前の生理特徴から治療法まで、女性医師が実体験も交えながら詳しく解説します。

あなたは一人ではありません。

正しい知識を身につけて、この変化の時期を乗り越えましょう。

目次

更年期生理不順を検索するあなたへ|まず知ってほしいこと

なぜ今、こんなに不安なのか?

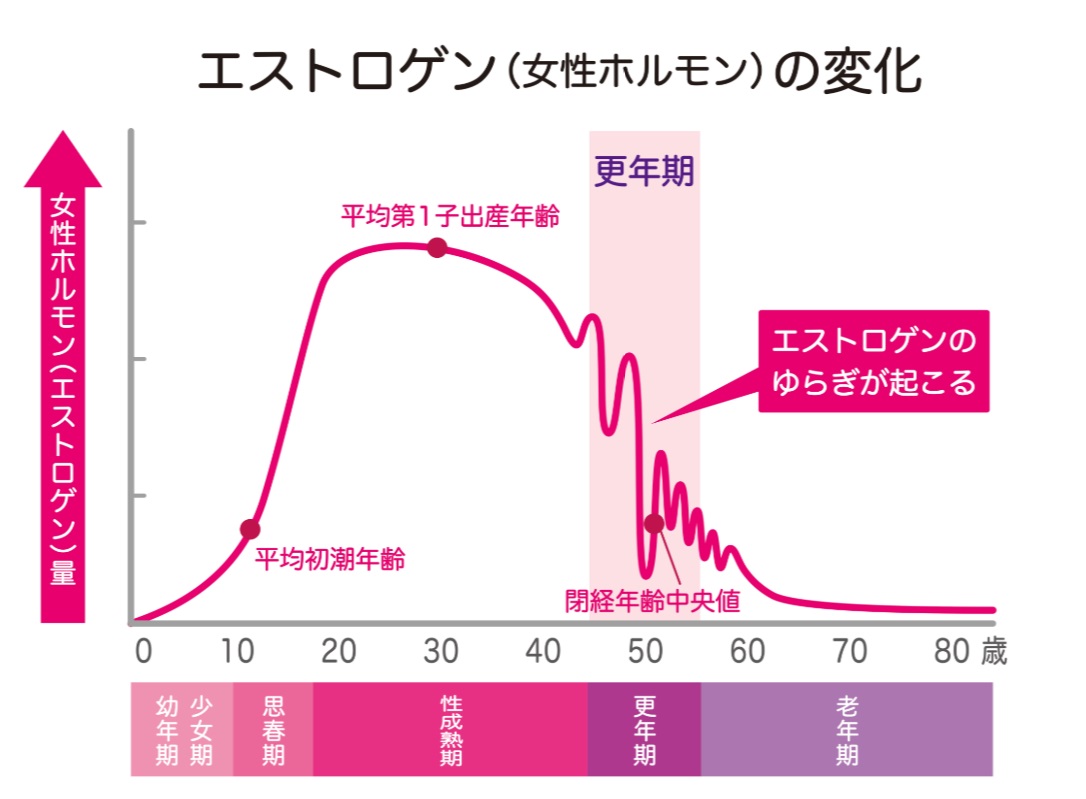

更年期の時期には、エストロゲンなどの女性ホルモンが減少し、不安などの精神神経症状を引き起こします。つまり、「生理の変化が怖い」と感じるのは、ホルモンの影響による自然な反応なのです。

多くの女性が感じている不安

- 「このまま女性でなくなってしまうのでは」

- 「家族に迷惑をかけてしまうのでは」

- 「仕事や日常生活に支障が出るのでは」

- 「重い病気が隠れているのでは」

更年期生理不順は「終わりの始まり」ではない

実は、更年期は人生の新たなステージへの移行期です。生理がなくなることで得られるメリットもたくさんあります。

- 毎月の生理痛やPMSからの解放

- 妊娠の心配がなくなる自由

- 第二の人生を自分らしく歩む機会

- 豊富な人生経験を活かせる充実期

更年期とは?生理にどんな変化が起きるのか

更年期生理変化の全体像

更年期とは、閉経の前後5年(計10年間)を指し、おおむね40代半ばから50代前半にかけての時期です。この期間は、卵巣機能の低下により女性ホルモン(エストロゲン)が大きくゆらぎ、心身にさまざまな変化が現れます。

更年期の6つの段階

更年期は大きく次の6つの段階に分けられ、月経やホルモンにさまざまな変化が現れます。

プレ更年期(40~44歳)

月経周期が徐々に乱れ始め、エストロゲンの分泌にゆらぎが見られます。

初期更年期(45~47歳)

周期が短くなったり、長くなったりして、出血やホルモン分泌量の波が顕著になります。

中期更年期(48~50歳)

無排卵周期の後に複数の同時排卵が生じることがあり、過多月経や月経血のかたまりが出るなどの症状が出現します。

後期更年期(51~52歳)

月経が数ヶ月おきになるなど月経周期が不定期になり、閉経が近づいていることを示します。

閉経(平均50歳)

12ヶ月以上月経が来ないことで「閉経」と診断されます。

ポスト更年期(52歳以降)

月経は完全になくなり、エストロゲンが低値のホルモンバランスが新しい安定期に入ります。

更年期は、年齢とともにホルモンバランスが少しずつ変化していくプロセスです。このホルモンのゆらぎが、心や体にさまざまな不調として現れます。

下記の一覧表は、年齢と時期ごとに「どんなホルモン状態で」「どんな症状が出やすいのか」をまとめたものです。ご自身の今の状態と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

月経の変化とホルモンの変化

| 段階 | 年齢の目安 | 月経の変化 | ホルモン変化 |

|---|---|---|---|

| プレ更年期 | 40~44歳 | 周期が乱れ始める | エストロゲン分泌が揺らぎ始める |

| 初期更年期 | 45~47歳 | 周期が短くなったり、長くなったりする | 時々排卵しないことがあり、エストロゲン分泌が不安定になる |

| 中期更年期 | 48~50歳 |

無排卵周期の後に同時に複数の卵子の排卵が |

エストロゲンの分泌が低い時と極端に高い時を繰り返す |

| 後期更年期 | 51~52歳 | 周期が飛ぶ・数ヶ月に1回に | エストロゲンが上昇する周期がほとんどなくなる |

| 閉経 | 平均50歳 | 12ヶ月以上の無月経で閉経と診断 | エストロゲンがほぼ分泌されなくなる |

| ポスト更年期 | 52歳以降 | 月経は完全になくなる | エストロゲンは低値で安定 |

※症状は個人差があり、発生出現時期は異なる

※参考:「更年期とは閉経の前後5年を含む10年間を指す」とされます

(日本産科婦人科学会『産科婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編 2023』より)。

ホルモンの状態と更年期症状(心身面の症状)

更年期は、年齢とともにホルモンバランスが少しずつ変化していくプロセスです。このホルモンのゆらぎが、心や体にさまざまな不調として現れます。

下記の一覧表は、年齢と時期ごとに

「どんなホルモン状態で」

「どんな症状が出やすいのか」

をまとめたものです。

ご自身の今の状態と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

| 時期 | 年齢の目安 | ホルモンの状態 | 主な身体症状 | 主な精神症状 |

|---|---|---|---|---|

| プレ更年期 | 40〜44歳 | エストロゲンの分泌がゆらぎ始める | 月経周期の乱れ、軽いほてり、疲れやすさ | 情緒不安定、集中力の低下 |

| 初期更年期 | 45〜47歳 | 排卵が起こらない周期が出てくることで、 エストロゲンの分泌が不安定に |

ホットフラッシュ、動悸、発汗、めまい | イライラ、不安感、落ち込みやすさ |

| 中期更年期 | 48〜50歳 | エストロゲンの分泌が大きく乱れ、 極端な高値と低値を繰り返す |

だるさ、頭痛、貧血、筋肉のこわばり | うつ傾向、焦燥感、感情の起伏が激しい |

| 後期更年期 | 51〜52歳 | エストロゲンの高値になる周期が ほぼなくなり、分泌は減少傾向に |

月経が飛びがちになり、発汗・関節の違和感などが増すことも | やる気の低下、不安定な気分が続くことがある |

| 閉経 | 平均50歳 | エストロゲンの分泌がほとんど 見られなくなり、月経が完全に停止する |

不眠、関節痛、尿トラブル、皮膚の乾燥 | 気分の落ち込み、孤独感、やる気の低下 |

| ポスト更年期 | 52歳以降 | エストロゲンは低値で安定し、 女性ホルモンは持続的に非常に少ない状態が続く |

骨量減少、腟の萎縮、皮膚や粘膜の乾燥 | 気力の低下はほぼなくなり、平常心を取り戻す |

※症状は個人差があり、発生出現時期は異なる

閉経前の生理特徴

40代から50代の女性が経験する更年期生理不順は、閉経と生理の関係性を理解することで適切に対処できます。

正常な変化の例

- 生理周期が21〜35日の範囲で変動

- 月経量が以前の半分〜2倍程度に変化

- 3〜4ヶ月に1度、周期が大きく乱れる

- 血のかたまりが時々出る

- 生理期間が3〜10日程度

重要なポイント

これらの変化は、あなたの体が新しいバランスを見つけようとしている証拠です。

茶色い出血は正常?それとも注意が必要?

茶色い出血は、子宮内に長くとどまった血液が酸化して排出されるもので、更年期にはよく見られる変化のひとつです。

ただし、子宮体がんの初期症状として「茶色い不正出血」が現れることもあるため、1年に1回の定期検診を行い、次のような症状がある場合は、念のため婦人科での検査をおすすめします。

- 閉経後に茶色い出血がある

- 出血が1週間以上続く

- おりものの量やにおいが急に変わった

- 下腹部の痛みや違和感を伴う

年齢のせいと決めつけず、少しでも不安を感じたら婦人科で相談しましょう。子宮体がん検診と同時に超音波検査も行いましょう。早期に原因を特定できれば、治療や対処もスムーズに進みます。

閉経と生理の関係性

閉経は一夜にして起こるものではありません。実際には段階的な変化を経て、最終的に生理が完全に止まります。

閉経に向けた段階的変化

- 初期段階:生理周期の軽度な変動

- 中期段階:明らかな周期の乱れ、量の変化

- 後期段階:数ヶ月生理がこない期間の出現

- 閉経:12ヶ月以上の無月経

更年期生理不順の症状|注意したいサイン

1.生理が止まらない・長引く・鮮血が続く場合

正常範囲内の変化

- 7〜10日程度の出血

- 量は多めでも、日常生活に大きな支障がない

- 血の色が茶色から鮮血まで変化

注意が必要な症状

- 2週間以上続く鮮血

- 貧血症状(立ちくらみ、息切れ)

- 夜用ナプキンを1時間おきに交換

医師からのアドバイス

更年期生理がダラダラ続くのは珍しくありません。

ただし、日常生活に支障をきたす場合は、我慢せず相談してください。

2.月経周期が短くなる・2週間(頻発月経)おきにくる

生理周期2週間(頻発月経)など、月経周期が20日未満に短くなるのは、排卵が起きずホルモンバランスが崩れている可能性があります。

なぜ起こるのか

- 卵巣機能の低下により、排卵が不規則になる

- 黄体機能が不十分になる

- エストロゲンの分泌パターンが変化

対処のポイント

- 基礎体温を記録して排卵の有無を確認

- 鉄分やビタミンB群を意識的に摂取

- ストレス管理と十分な睡眠

- 医療機関(婦人科)で相談

婦人科で相談

頻繁な出血が続く場合は、貧血のリスクが高まります。

ホルモン補充療法(HRT)や漢方薬など、症状を安定させる治療法が有効な場合があります。婦人科でご自身の状態に合った治療法について相談しましょう。

3.生理がこない・おりものだけある状態

「生理が来ないが、おりものは出る」という状態は、更年期の典型的な症状の一つです。

なぜ起こるのか

- 排卵の停止により子宮内膜が厚くならない

- エストロゲンの分泌が増加しない

- 徐々に閉経に向かう自然な過程

生理こない時の見極めポイント

- おりものの色や量の変化

- 基礎体温の変化

- 他の更年期症状の有無

生理がこない、おりものの状態

- 安心してください

2〜3ヶ月生理がこないことは、この時期では正常な変化です。ただし、気になる症状が6ヶ月以上続く場合は一度相談をお勧めします。

- 自宅でできること

ストレスを軽減するリラックス法(瞑想、深呼吸)を試したり、規則正しい生活を心がけましょう。記録をつけておくことで、受診時に医師に伝えやすくなります。

4.血のかたまり・ドバドバ出血の場合

生理の血のかたまりや、生理がドバドバ出る状態は、多くの女性が経験します。

正常範囲の目安

- 500円玉大以下の血のかたまり

- 1〜2日の大量出血

- 生理期間の前半に集中

要注意のサイン

- 手のひら大の血のかたまり

- 3日以上続く大量出血

- 強い下腹部痛を伴う

対処法

大量出血が続く場合は、貧血のリスクが高いです。

水分と鉄分を多く含む食品を積極的に摂りましょう。また、市販の鉄剤を服用するのも良いですが、自己判断せず医師や薬剤師に相談してください。

止血剤やミレーナなど、医療的な対処も可能ですので、症状がひどい場合は我慢せずに婦人科を受診しましょう。

更年期生理不順の心理的影響|感情の変化も自然な反応

更年期特有の感情の変化

更年期の症状としてよく表れる症状のひとつに、不安感があげられます。特別な理由も無く暗い気持ちになったり、以前は興味があったものに関心が無くなったりといった症状が出現します。

よくある感情の変化

- 理由もなく涙が出る

- イライラしやすくなる

- 将来への不安が強くなる

- 自己価値を低く感じる

感情の変化との上手な付き合い方

即効性のある対処法

- 呼吸法:4秒で息を吸い、4秒止めて、8秒で吐く

- アロマテラピー:ラベンダーやベルガモットの香り、又は自分の好きな香り

- 軽い運動:朝夕の10分の散歩やストレッチ

- 日記:感情を書き出すことで客観視

長期的な心のケア

- 信頼できる人との対話

- 新しい趣味や目標の設定

- 専門医やカウンセラーとの相談

- 同世代の女性との交流

更年期生理と病気の見分け方|婦人科受診のタイミング

どこまでが「更年期の変化」で、どこからが「病気」なのか?

更年期に起こる月経の乱れは多くの方に見られる自然な変化です。ただし、すべてが「年齢のせい」で片づけられるわけではありません。

次のような症状がある場合は、病気の可能性も視野に入れて受診を検討することが大切です。

すぐに受診したほうがよい症状

- 出血が止まらない(2週間以上続く)

- レバー状の血のかたまりが何日も続く

- 貧血症状(立ちくらみ・息切れ)がある、起きあがれない

- 生理痛が強くなってきた

- 生理以外の時期にも下腹部痛が続く

- 発熱を伴う出血がある

これらの症状は、子宮筋腫・子宮内膜ポリープ・子宮腺筋症・子宮体がんなどの可能性もあります。

「様子を見る」のではなく、まずは医師の診察を受けて安心を得ましょう。

「様子を見ていい」場合とその目安

一方、以下のような症状は更年期によくある月経変化であり、生活に支障がなければ経過観察で問題ないこともあります。

様子を見てもよい症状

- 生理周期が時々乱れる(3〜4ヶ月に1回など)

- 出血量が増減するが生活に支障はない

- 情緒の揺らぎが一時的にある

- 生理が遅れているが1〜2週間以内

それでも、「不安」がある時点で受診するのは間違いではありません。安心のために医師に相談するのも大切な選択肢です。

【重要】閉経後の出血は「例外なく受診」しましょう

更年期の延長と誤解されがちですが、閉経後(12ヶ月以上生理がない)の出血は医学的に「閉経後出血」と呼ばれ、必ず精密検査が必要です。

閉経後出血の特徴

- 少量の茶色い出血から始まることが多い

- 鮮血が数日~1週間続くことも

- 痛みを伴わないケースもある

なぜ危険なのか

閉経後はホルモン分泌が止まり、子宮内膜は非常に薄くなっています。

その状態で出血があるということは、子宮内膜が増殖しており、子宮体がん、子宮内膜増殖症、ホルモン産生腫瘍などが疑われる重大なサインなのです。

【あわせて読みたい】閉経後に本当に注意すべき病気とは?

閉経を迎えると、女性の体はこれまで女性ホルモン(エストロゲン)に守られていた状態から大きく変化します。

そのため、骨粗しょう症や脂質異常症、生活習慣病、そして子宮体がんなど、これまでとは異なる様々な病気のリスクに目を向けることが大切になります。

なぜ体に変化が起こるのか、そしてこれからどう備えればよいのか。閉経後の健康について総合的に解説します。

受診を迷ったときの判断基準まとめ

| 状態 | 受診の目安 |

|---|---|

| 出血が2週間以上続く | すぐ受診 |

| 閉経後1年以上経って出血があった | 必ず受診 |

| 貧血症状が出ている | すぐ受診 |

| 生理周期が時々乱れる程度 | 1〜2ヶ月様子を見ても可 |

| 生理が少し遅れている(1〜2週間以内) | 様子見でも可(不安があれば受診) |

医師からのアドバイス

「更年期だから仕方ない」と思って我慢し続けるよりも、「これは年齢のせい?病気のサイン?」と迷った時点で、ぜひご相談ください。専門家の判断を仰ぐことで、安心して次のステップに進めます。

病院選びのポイント|安心して相談できる婦人科を見つけるには

更年期はデリケートな時期だからこそ、信頼できる医師とクリニックを見つけることが大切です。

以下のポイントを参考に、ご自身に合った病院を選びましょう。

1.女性医師の有無

女性特有の悩みを打ち明けやすいと感じる方もいるでしょう。女性医師が在籍しているかを確認するのも一つの方法です。

2.更年期外来の有無

更年期に特化した専門外来を設けているクリニックは、より専門的な知識と経験を持っています。

3.検査体制の充実

ホルモン検査、子宮がん検診、骨密度検査、超音波検査など、更年期時期に生じる疾患を鑑別するために必要な検査が網羅されているかを確認しましょう。また、乳がんも発生しやすい時期なのでマンモグラフィや乳腺超音波検査も行える施設が安心です。

4.治療法の選択肢

ホルモン補充療法(HRT)だけでなく、漢方薬、ミレーナなど、多様な治療法を提案してくれるクリニックが望ましいです。

5.カウンセリング体制

症状だけでなく、精神的な不安やライフスタイルについても親身に相談に乗ってくれるかどうかも重要です。

6.アクセスと診療時間

定期的な通院を考えると、自宅や職場からのアクセス、土日診療の有無なども考慮に入れましょう。

更年期生理に関するよくある質問Q&A

Q:更年期生理不順はいつまで続きますか?

個人差がありますが、閉経まで続くのが一般的です。プレ更年期から数えると10〜15年程度。ただし、適切な治療により症状は大幅に改善できます。

Q:更年期だと認めたくない気持ちがあります

とても自然な気持ちです。

更年期は「終わり」ではなく「新しい始まり」。多くの女性が更年期以降により充実した人生を送っています。この時期を乗り越えれば、生理の煩わしさから解放され、新たな自由を手に入れることができます。

Q:家族に迷惑をかけるのではと不安です

家族とのコミュニケーションが鍵です。

更年期の症状について説明し、サポートをお願いしてください。理解ある家族の支えは、症状改善に大きく役立ちます。また、治療できますので婦人科を受診してください。

Q:仕事への影響が心配です

多くの女性が同じ悩みを抱えています。

職場での理解を求めることも大切ですが、まずは症状を適切に管理することから始めましょう。HRTなどの治療により、仕事のパフォーマンスを維持できることがありますが、無理のない生活を送ることは大切です。

Q:生理が遅れるのと、こないのは違いますか?

はい、違います。

生理遅れるのは一時的な周期の変化で、通常1〜2週間程度です。生理こないのは、より長期間(数ヶ月)にわたる無月経状態を指します。更年期では両方の症状が現れることがあります。

Q:生理が長いのはどこまで正常ですか?

通常の生理期間は3〜7日ですが、更年期では生理が長い状態(8〜10日)も珍しくありません。ただし、2週間以上続く場合は受診をお勧めします。

Q:生理周期が不安定で、いつ来るかわからないのですが

更年期では生理周期の予測が困難になることがあります。

「いつ来るかわからない」状態は典型的な症状です。基礎体温を測定したり、症状を記録することで、ある程度の予測は可能です。

Q:生理が終わらない時の対処法を教えてください

生理が終わらない場合の対処法

- まずは出血量と色を観察

- 貧血症状がないか確認

- 10日以上続く場合は受診

- 鮮血が続く場合は早めに相談

Q:更年期でも生理周期が2週間になることはありますか?

はい、あります。

生理周期2週間は「頻発月経」と呼ばれ、更年期の典型的な症状です。排卵が不規則になることで起こります。ただし、他の疾患の可能性も考慮し、診断を受けることをお勧めします。

Q:閉経直前に生理がドバドバ出ることってありますか?

はい、あります。

閉経前の時期には排卵が起こらなくなる周期(無排卵周期)が増え、月経がこない時期が長く、その影響で子宮内膜が過剰に厚くなり、大量出血(過多月経)を伴うことがあります。これは更年期によくみられる症状のひとつです。

ただし、他の疾患(子宮筋腫・内膜増殖症など)の可能性もあるため、症状が強い場合は婦人科での評価をおすすめします。

Q:生理が止まりません。何日で婦人科に行けばいいですか?

7日以上出血が続く場合は、一度ご相談ください。

特に鮮血や塊が多い場合は早めが安心です。重症になると動けなくなることもあるので一人で悩まず、専門医に相談することで適切な対処法が見つかります。

更年期と関連するその他の症状|生理不順との関連性

更年期には生理不順だけでなく、様々な心身の不調が現れることがあります。

これらの症状もホルモンバランスの乱れと深く関連しており、生理不順と同時に現れたり、互いに影響し合ったりすることがあります。

ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)

顔や首がカーッと熱くなり、汗が噴き出す症状です。自律神経の乱れが原因で、生理不順と同じくホルモンバランスの変動によって引き起こされます。

肩こり・腰痛・関節痛

エストロゲンには関節や骨の健康を保つ働きがあるため、減少するとこれらの症状が出やすくなります。また、血行不良も原因の一つです。

頭痛・めまい

ホルモンバランスの乱れが自律神経に影響し、頭痛やめまいを引き起こすことがあります。

動悸・息切れ

自律神経の乱れにより、心臓がドキドキしたり、息苦しさを感じたりすることがあります。

皮膚や粘膜の乾燥

エストロゲンは細胞内に水分を保持し肌の潤いを保つ働きもあるため、減少すると肌の乾燥やかゆみ、デリケートゾーンの乾燥などが起こりやすくなります。

睡眠障害(不眠・中途覚醒)

不安感やホットフラッシュなどが原因で、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりすることがあります。

集中力低下・物忘れ

脳機能にもエストロゲンが関与しているため、記憶力や集中力の低下を感じることもあります。

チェックポイント‼

これらの症状が生理不順と合わせて現れている場合、更年期が原因である可能性が高いです。一人で抱え込まず、婦人科で全体的な症状を相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

更年期を乗り越えるための包括的アプローチ

▼医療面でのサポート

月経の変化や更年期障害のような症状で受診された際には、更年期に伴うものなのか、何か原因となる病気があるのかを判断するために、いくつか検査をおこないます。

当院での検査内容

・血液検査(女性ホルモン、甲状腺ホルモン、貧血など)

女性ホルモンの値や甲状腺ホルモン、血糖値、コレステロール値、貧血などをチェックいたします。女性ホルモンの値をみることで、更年期かどうかを客観的に判断可能です。また、同時に生活習慣病のチェックも行います。

・子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん検査

子宮頸がん、子宮体がんの検診をおこないましょう。不正出血や下腹部痛の原因になっていることがあります。がん発症には疼痛を伴わないことが多いため、検診は大切です。

・超音波検査(子宮・卵巣の状態確認)

子宮や卵巣の大きさ・形・内膜の厚さなどを確認し、筋腫・ポリープ・がんの早期発見にも役立ちます。痛みがほとんどなく、数分で終了する検査です。排卵の状況や子宮内膜の様子で更年期の状態も把握できます。

・甲状腺超音波検査(エコー)

首の前側にある甲状腺を超音波で画像化する検査です。腫れ・しこり・のう胞・腫瘍の有無や大きさを確認できます。痛みはなく、数分で終わる安全な検査で、甲状腺機能の異常や腫瘍性変化の早期発見に役立ちます。※特に更年期世代の女性は、甲状腺機能の乱れ(橋本病・バセドウ病など)が不調の原因となっていることもあるため、動悸のある方にはホルモン検査とセットでの評価が推奨されます。

・骨密度検査(将来の骨粗しょう症予防)

閉経を境に、女性は骨密度が急激に下がります。骨密度の低下が原因で、腰痛を感じることがあります。疑わしい症状があれば、骨密度検査もおすすめいたします。当院でも骨密度検査や骨粗鬆症の治療が可能です。

・マンモグラフィ

乳房を板で挟んで撮影するX線検査です。乳がんの早期発見に最も有効とされており、しこりになる前の微細な石灰化(初期がんのサイン)も確認できます。一時的に圧迫感はありますが、短時間で正確性の高い検査です。

・乳腺超音波検査(エコー)

乳房にプローブを当てて観察する痛みのない画像検査です。乳腺が発達している方や、しこりの性状を詳しく知りたい場合に有効で、マンモグラフィと組み合わせることで精度が高まります。放射線を使わないため、繰り返し検査にも安心です。※若い方の乳がん検査には、超音波検査がおすすめです。

治療の選択肢

・ホルモン補充療法(HRT)

根本的な症状改善。不足している女性ホルモンを補うことで、生理不順やホットフラッシュ、精神症状など、更年期の様々な症状を効果的に改善します。飲み薬、貼り薬、塗り薬など様々なタイプがあります。

・ジエノゲスト

1日2回の内服薬で、黄体ホルモンのみが含まれています。

長期的に内服することで、子宮内膜をごく薄い状態に保ち、月経を止めることが可能です。内服開始時に多少の出血の可能性があることはご了承ください。

低用量ピルと違って血栓症のリスクもなく、40歳以上の方でも安心して、閉経まで飲み続けることができます。

・ミレーナ(IUS)

子宮内に装着する黄体ホルモン(レボノルゲストレル)放出型の器具です。

子宮内膜の増殖を抑えることで、月経量を減らす作用があります。月経困難症や過多月経に対して保険適用される治療法であり、更年期の出血コントロールにも用いられます。1度の装着でおよそ5年間効果が持続します。

1度装着すると5年ほど効果が持続します。

避妊で装着の場合には、

- 初診料:4,400円(税込)

- ミレーナ:78,000円(税込)

です。過多月経の場合は、保険適応です。

・漢方薬

体質改善と症状緩和。一人ひとりの体質や症状に合わせて処方され、ホルモンバランスを整えたり、自律神経の乱れを改善したりする効果が期待できます。

・プラセンタ療法

自然な症状改善。胎盤から抽出した成分を注射することで、体の細胞を活性化させ、更年期症状の緩和や美容効果も期待できます。

・エムセラ

骨盤底筋強化。専用の医療機器で骨盤底筋を刺激し、尿漏れなどの改善に効果が期待されます。

▼生活面でのセルフケア

更年期の不調を和らげるには、ちょっとした生活の工夫やセルフケアが大きな助けになります。

特別なことをしなくても、毎日の「食べ方・動き方・心の休め方」を少し見直すだけで、体も心も軽やかに整っていきます。

1.栄養面|体を内側から支える食事を意識して

- 大豆イソフラボン(納豆・豆腐・味噌など)

女性ホルモンに似た作用があり、ホットフラッシュや骨密度の維持に効果が期待されます。 - 鉄分(レバー・赤身肉・ほうれん草)

更年期の貧血や疲れやすさの予防に役立ちます。ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ。 - カルシウム(青菜・海藻類・大豆製品・小魚・牛乳・乳製品)

閉経後にリスクが高まる骨粗しょう症予防に欠かせません。 - ビタミンD(鮭・しらす・きくらげ・きのこ類)

カルシウムの吸収を助け、免疫力や筋力低下の予防にも効果的です。

チェックポイント

意識して取り入れる”ことがポイントです。

2.運動習慣|体を動かすことは心のケアにもつながります

- 有酸素運動(ウォーキング・スイミングなど)

代謝アップ・睡眠の質改善・気分転換に効果的。1日15分でもOKです。 - 筋力トレーニング(軽めのスクワットやかかと上げなど)

骨密度の維持・転倒予防に。特に太もも・背中・体幹を鍛えると効果的です。 - ヨガ・ピラティス

呼吸を整えながら柔軟性とバランス感覚を養い、心の安定にもつながります。

チェックポイント

「できるときに、できる範囲で」。無理なく続けることが大切です。特に、大腿骨(太ももの骨)で動かす運動がおすすめです。

3.ストレス管理|“がんばらない休み方”を覚える

- 十分な睡眠(目標:7〜8時間)

睡眠ホルモン(メラトニン)を整えるために、早い時間に眠るよう心がけ寝る前はスマホを避けて光を落としましょう。 - 趣味の時間をしっかり確保する

「これをしているときはリラックスできる」という時間を意識的につくりましょう。 - 信頼できる人とのおしゃべり

同世代の友人やパートナーとの会話は、言葉にすることで不安が和らぐ“こころの処方箋”になります。 - マインドフルネス、瞑想

「今、ここ」に意識を向ける習慣が、自律神経の安定や気持ちの切り替えに効果的です。

チェックポイント

ストレスはゼロにしようとせず、“和らげる工夫”をもって上手に付き合っていきましょう。

▼社会的サポートの活用

更年期の不調は、目に見えづらく、周囲に理解されにくいものです。

でも、あなたのまわりには、支えになってくれる人や制度がたくさんあります。

「つらい」と感じたときこそ、“助けを借りる力”も大切なセルフケアのひとつです。

1.家族との関係

- 症状について正直に話し合う

「眠れない日が増えた」「気持ちが不安定になることがある」など、自分の変化を率直に伝えてみましょう。 - 家事や役割のバランスを見直す

日によって体調が変わることもあるので、「お願いできることはお願いする」柔軟さも大切です。食事をとるタイミングを調整して家事の負担を減らす、夜遅く帰ってくる家族を待たずに早めの就寝を心がけるなど。 - 「理解してほしい」という気持ちを言葉にする

「話してくれてありがとう」と言ってもらえたら、それだけで気持ちが軽くなることもあります。

チェックポイント

「うまく言えない」場合は、記事や資料を一緒に見ながら話すのもおすすめです。

2.職場での対応

- 上司や人事に相談する(できる範囲で)

信頼できる相手がいれば、体調について簡単に共有しておくだけでも働きやすさが変わります。 - こまめな休憩や水分補給の習慣化

ホットフラッシュやだるさがあるときは、数分の“ミニ休憩”でも集中力が回復します。昼休みをきちんと取って、バランスの良い食事を心がけましょう。 - リモート勤務や時短・時差出勤などの検討

制度がある職場では、ライフステージに合わせた働き方を選ぶのもひとつの手です。

チェックポイント

「ちょっと相談してみようかな」が、あなたの働き方を守る第一歩です。

3.専門的な支援機関の活用

- 更年期外来/女性の健康外来

婦人科や内科で専門的な更年期診療を行っているクリニックがあります。薬物療法や漢方治療、生活指導なども含めてトータルに対応。 - 心理カウンセリング

感情の浮き沈みや焦燥感が強い場合には、カウンセラーとの対話が助けになります。 - 更年期支援グループ・地域の交流会

同じような悩みを持つ人との「共感」や「情報交換」が、何よりの支えになることもあります。

チェックポイント

体のケアと心のケアは、どちらも等しく大切です。

更年期のその先へ|“変化の終わり”ではなく、“再スタートの入口”

更年期の生理不順や体調の変化に戸惑う方は少なくありません。

でも、この変化は「終わり」ではなく、人生の新しいフェーズが始まる“サイン”とも言えます。

ホルモンの波が落ち着いてくると、少しずつ心身が安定し、これまで気づかなかった“自由さ”や“自分らしさ”に目を向ける余裕も生まれてきます。

更年期後に訪れる、前向きな変化

多くの女性が、更年期を経て以下のようなポジティブな変化を実感しています。

▷ 身体的なメリット

- 月経の煩わしさからの解放

- 貧血の改善・体力の回復

- 睡眠や体調リズムの安定

▷ 精神的なメリット

- 気分の浮き沈みが落ち着く

- 自分と向き合う余裕ができる

- 新しい挑戦に前向きになれる

▷ 社会的・生活的メリット

- 子育てや仕事から少し離れ、自分の時間を持てる

- これまで後回しにしていた趣味や夢に挑戦できる

- 新たな人間関係や役割(孫・地域活動など)との出会い

今から始めたい「未来の自分のための準備」

更年期の体調変化に向き合った今だからこそ、この先の自分をどうケアしていくかを考えてみませんか?

▷健康管理

- 定期的な健康診断(特に骨密度やホルモンバランス)

- 生活習慣病の予防

- 認知機能の維持と睡眠の見直し

▷人間関係

- パートナーや家族との対話の時間を増やす

- 友人との交流、地域や趣味のサークルへ参加

- 「自分をわかってくれる人」とつながる

▷自己実現

- 学び直し・新しい資格やスキルの取得

- 自分の経験を生かした社会貢献活動

- 長年の夢や趣味に挑戦する時間の創出

まとめ|あなたの“これから”は、あなたらしくデザインできる

更年期は、体も心も大きく変化するタイミングですが、それは決して「衰えの始まり」ではありません。「もう歳だから」ではなく、「ここからが本番」ととらえて、自分らしく新しい人生を描いてみませんか?

最後に、あなたは一人ではありません

- 生理や体調の不安は、正しく向き合えば必ず軽減できます

- 自分の変化に気づいた時点で、もう第一歩は踏み出しています

- 更年期の悩みは、専門医のサポートで大きく改善が見込めます

白金高輪海老根ウィメンズクリニックでは、女性医師があなたに寄り添い、お一人おひとりの未来を支える診療を行っています。

土日診療・検査体制完備。お気軽にWEB予約をご利用ください。

オンライン診療も実施中

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長

海老根 真由美(えびね まゆみ)

産婦人科医師・医学博士

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。

2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。

女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。