更年期における『イライラ』の原因・対処法|受診の目安や他の病気の可能性を女医が解説。

更新日:2025.02.19

更年期に差し掛かると、これまで感じなかった「イライラ」を覚える女性が増えてきます。

この変化は、ホルモンバランスの乱れや生活環境の変化など、さまざまな要因が絡み合って起こります。

本記事では、更年期のイライラの症状や原因、対処法に加え、受診の目安や他の病気の可能性についても詳しく解説します。心身の健康を保つための参考になれば幸いです。

目次

更年期のイライラとは?

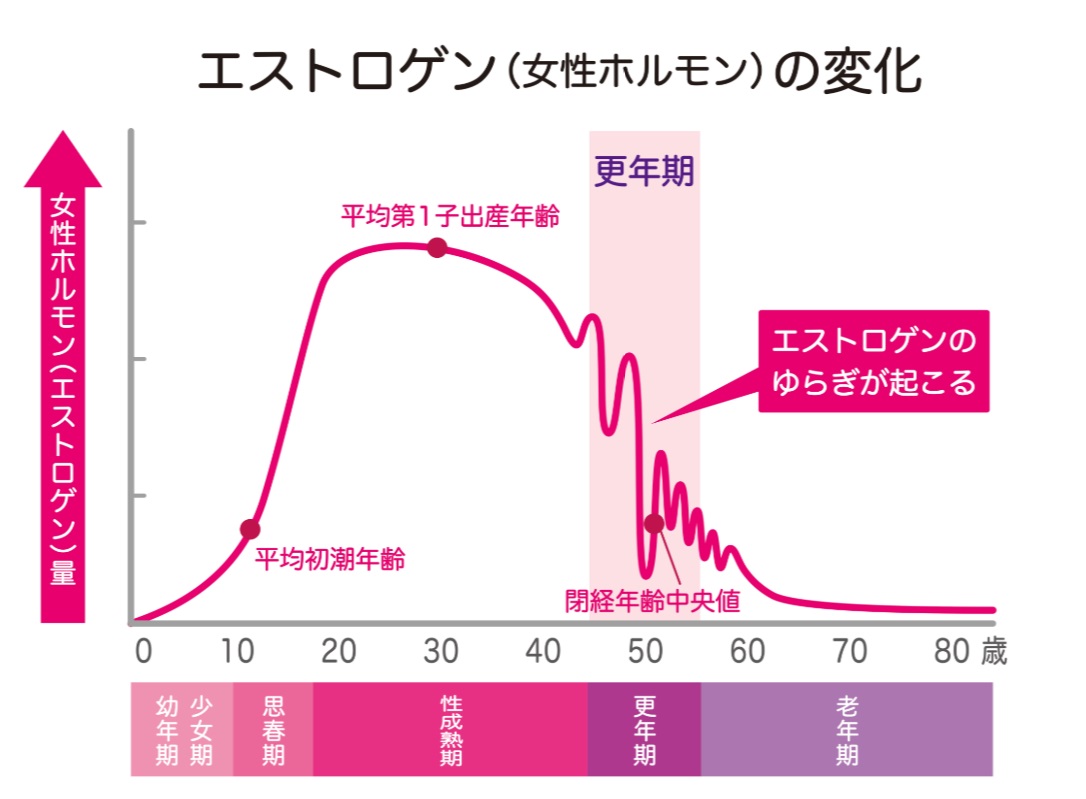

更年期とは、一般的に閉経前後の約10年間(45歳~55歳頃)を指します。

この時期、卵巣の機能が低下し、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少していきます。エストロゲンは、月経周期の調整だけでなく、自律神経や感情のコントロールにも関与しています。

そのため、エストロゲンの減少は、イライラや不安感、ほてり、不眠、倦怠感など、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。

更年期にイライラしやすくなる原因

更年期のイライラには、複数の要因が関係しています。

|

原因 |

説明 |

|

ホルモンバランスの変化 |

エストロゲン減少によるセロトニン不足 |

|

自律神経の乱れ |

ホルモン変化による自律神経系への影響 |

|

睡眠不足・疲労 |

不眠や浅い眠りによる心身の疲労 |

|

心理的・環境的ストレス |

ライフステージの変化に伴うストレス |

【原因1】ホルモンバランスの変化

エストロゲンの減少は、脳内の神経伝達物質であるセロトニン産生の低下にも影響を与えます。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、感情の安定に重要な役割を果たしています。エストロゲンの低下によりセロトニンが不足すると、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなると考えられています。

【原因2】自律神経の乱れ

エストロゲンの減少は、自律神経のバランスにも影響を及ぼします。自律神経は、体温調節や心拍数、消化など、無意識のうちに行われる身体の機能を調整しています。ホルモンバランスの変化により自律神経が乱れると、動悸や発汗、めまいなどの身体症状とともに、イライラや不安感といった精神的な症状も現れることがあります。

【原因3】 睡眠不足や疲労の蓄積

エストロゲンには睡眠を促進する神経伝達物質であるセロトニンやメラトニンの生成に関与しているといわれております。更年期には、不眠や浅い眠りといった睡眠障害が起こりやすくなります。睡眠不足や疲労の蓄積は、精神的な余裕を奪い、些細なことでもイライラしやすくなる原因となります。質の良い睡眠を確保することは、心身の健康維持にとって非常に重要です。

【原因4】心理的・環境的ストレス

更年期は、子供の独立や親の介護、職場での役割の変化など、ライフステージの大きな変化が重なる時期でもあります。これらの環境の変化や心理的ストレスが、イライラの原因となることがあります。また、加齢に伴う身体の変化や将来への不安も、精神的な負担を増大させる要因となります。

更年期のイライラを和らげる対処法

1.食生活の改善

セロトニンの生成には、トリプトファンというアミノ酸が必要です。トリプトファンは、魚(サーモン、まぐろ)、大豆製品、鶏肉、卵、バナナ、ナッツ類、乳製品などに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂取することで、セロトニンの分泌を促し、イライラの軽減につながる可能性があります。同時に炭水化物やオメガ-3脂肪酸、ビタミンB群、発酵食品などの摂取をお勧めします。また、カフェインやアルコールは自律神経を刺激し、症状を悪化させることがあるため、適度な摂取を心がけましょう。

2.運動習慣を取り入れる

適度な運動は、ストレスの解消や自律神経のバランスを整える効果があります。ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、自分に合った運動を日常生活に取り入れることで、心身のリフレッシュにつながります。特に有酸素運動は、セロトニンの分泌を促進し、気分の安定に寄与するとされています。日本人ならではのお風呂の習慣も取り戻したいものです。

3.睡眠の質を向上させる

良質な睡眠は、心身の回復に不可欠です。就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる環境を整えることが大切です。また、毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計を整え、睡眠の質を向上させることができます。寝る前の軽いストレッチや読書など、リラックスできる習慣を取り入れることも効果的です。

4.漢方・サプリメントの活用

更年期のイライラには、漢方薬やサプリメントを活用するのも一つの方法です。代表的な漢方薬には、以下のようなものがあります。※これらの漢方薬は、更年期障害の症状改善に広く使用されていますが、個人の体質や症状によって最適な漢方薬は異なるため、専門医の診断と処方を受けることが重要です。

加味逍遙散(かみしょうようさん)

ストレスやイライラを軽減し、自律神経のバランスを整える

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

血流を改善し、更年期の精神的・身体的不調を緩和

抑肝散(よくかんさん)

更年期のイライラや不安感を和らげる

女神散(にょしんさん)

のぼせや不安感を和らげる

また、プラセンタや大豆イソフラボンやエクオールを含むサプリメントは、エストロゲンに似た作用を持つため、更年期症状の緩和に役立ちます。

受診の目安

更年期のイライラは、生活習慣の見直しやセルフケアで改善できることもありますが、以下のような場合は婦人科を受診することをおすすめします。

イライラが長期間続き、日常生活に支障をきたしている

抑うつ感や不安が強く、気分の浮き沈みが激しい

頭痛、動悸、めまい、ほてりなどの身体症状も併発している

睡眠障害が悪化し、十分な休息が取れない

人間関係や家族関係、仕事に影響を及ぼしている

月経が不順または全く来ない

起き上がれない、活動ができない

婦人科では、ホルモン補充療法(HRT)やプラセンタ療法、漢方薬の処方、カウンセリングなど、さまざまな治療法を提案してもらえます。自分に合った対処法を見つけるためにも、更年期を積極的に治療している専門医の診察を受けることが大切です。

特に更年期で大切なのは、日常生活の質が保てなくなった場合、日頃のするべき仕事の目標値を60%くらいに少なくして生活することです。急激なエストロゲンの低下により身体の各臓器が対応できずに、不調をきたすのが更年期症候群です。数年ののちに体調が取り戻せるまで、焦らずゆっくり待ちましょう。

更年期以外でイライラを引き起こす可能性のある病気

更年期の症状に似たイライラが現れる場合、以下のような病気の可能性も考えられます。

甲状腺機能異常

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や甲状腺機能低下症では、ホルモンバランスの乱れにより、イライラや気分の変動が生じることがあります。特に、動悸や発汗、体重変化を伴う場合は、甲状腺の検査を受けることをおすすめします。

月経前症候群(PMS)・月経前不快気分障害(PMDD)

PMSやPMDDは、月経前にホルモンバランスが変動することで、イライラや気分の落ち込みが強くなる疾患です。月経周期に合わせて症状が出現する場合は、婦人科での相談が必要です。

うつ病・不安障害

慢性的なイライラや不安、抑うつ感が続く場合は、精神的な疾患の可能性も考えられます。特に、月経が周期的に来ている場合の、興味の喪失や極端な気分の落ち込みが見られる場合は、心療内科や精神科の受診を検討しましょう。

副腎疲労症候群

慢性的なストレスによって副腎の機能が低下すると、ホルモンバランスが崩れ、イライラや疲労感が強くなることがあります。ストレス管理や生活習慣の見直しが必要な場合があります。

自律神経失調症

自律神経のバランスが乱れると、心身の不調が現れやすくなります。更年期と症状が似ているため、見極めが難しいですが、専門医の診断を受けることで適切な治療を受けることができます。

よくある質問(Q&A)

Q1: 更年期イライラはいつまで続きますか?

A1: 個人差がありますが、一般的に閉経前後の数年~約10年間続くことがあります。適切な対処法で症状を軽減できる場合も多いです。

Q2: ホルモン補充療法は効果がありますか?

A2: 更年期のイライラの発症している時期が月経不順や無月経と一致している場合、ホルモン補充療法(HRT)は、更年期症状の改善に効果がある場合があります。イライラが女性ホルモンの低下によるものである場合、エストロゲンを補充することでかなり良くなります。ただし、症状の良くなり方には個人差があるため、専門の医師と相談の上、適切に行う必要があります。

Q3: 更年期イライラは男性にもありますか?

A3: 男性にも更年期(男性更年期)があり、イライラなどの症状が現れることがあります。発症年齢は幅あり、30代~60代までどの時期に発症する可能性があります。男性更年期は、女性に比べるとまだ知られていないこともあり、本人が気づきにくいことが問題となっています。テストステロンの減少が主な原因とされていますが、日本における治療法はまだ普及されていないと思われます。

まとめ

更年期のイライラは、ホルモンバランスの変化や生活習慣の影響で起こります。適切な対策を講じることで、症状を和らげることが可能です。保険適応でのホルモン補充療法、漢方療法に加え、自費でのプラセンタ療法などが普及しております。

イライラが強く続いたり、生活に支障をきたす場合は、ためらわずに専門医を受診し、医師のアドバイスを受けることをおすすめします。

白金高輪海老根ウィメンズクリニックでは、更年期症状に関する相談を受け付けています。専門医が一人ひとりの症状に合わせた適切な治療を提案しますので、お気軽にご相談ください。

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長

海老根 真由美(えびね まゆみ)

産婦人科医師・医学博士

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。

2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。

女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。