鮮血・茶色・少量でも安心できない?閉経後の不正出血と考えられる病気を婦人科女医が解説。

更新日:2025.09.25

「閉経したはずなのに、また出血があった…」

「鮮血が少しだけ出た」

「茶色いおりものが続く」

このような経験に、不安を抱えて検索される方は少なくありません。

実際に、閉経後の不正出血は自然な現象であることもありますが、子宮体がんなど重大な病気のサインであることもあります。

「1回だけだから大丈夫」

「少量だから様子を見よう」

と自己判断してしまうと、早期発見のチャンスを逃す危険があります。

この記事では、閉経後の不正出血について

- よくある原因(良性と悪性)

- 出血の状態別の違い(鮮血・茶色・少量・大量など)

- 受診の目安と検査方法

- 実際のケーススタディ

- よくある質問(FAQ)

を、婦人科専門医の視点からわかりやすく解説します。

「がんのサインかも?」と不安に思っている方にこそ読んでいただきたい内容です。

目次

閉経後に不正出血が起こるのはなぜ?

閉経後(最終月経から1年以上経過してから)の不正出血は、十分に注意したい症状ではありますが、すべてが「危険な兆候」ではありません。

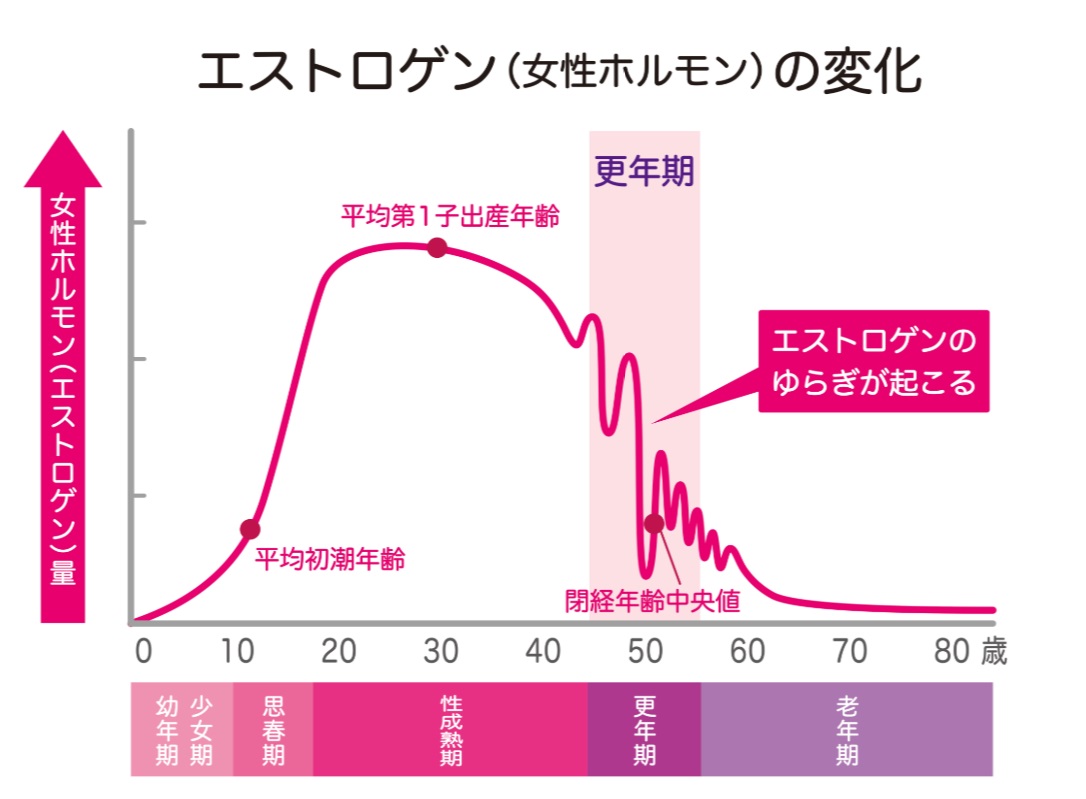

閉経後は、エストロゲン分泌の低下により、腟粘膜が萎縮し、乾燥します。

それにより、下着との擦れ、性行為などの刺激で出血しやすいのは、自然なことです。

しかし、事実として、閉経後の不正出血には、危険な病気のサインというケースも多くあります。「仕方ないことなんだ」と自己判断することは避け、婦人科でご相談いただきたいと思います。

【関連記事】閉経後に気をつけたい症状と病気|早めに受診すべきサインを婦人科女医が解説!

閉経後の病気や症状を特集した記事です。合わせてご覧ください。

閉経後不正出血のよくある原因

では、閉経後の不正出血の原因として考えられるものをご紹介します。

必ずしも「がん」ではありませんが、「がんではない」「異常なし」を確認することが大切です。

1.サプリ・食品・薬剤・再生医療による出血

閉経後の不正出血は、病気以外の要因でも起こることがあります。

代表的なのが、女性ホルモンに作用するサプリや食品、薬剤、近年の再生医療です。

・女性ホルモン系サプリの過剰摂取

大豆イソフラボンなど、女性ホルモン様作用をもつサプリを過剰に摂取すると、子宮内膜が刺激されて出血を起こすことがあります。機序は明らかではありませんが、過剰摂取の場合、中止をしていただき経過観察することがあります。

非常にまれではありますが、プロバイオティクスでも同様の子宮出血の経験もあります。

・ざくろなどエストロゲン作用を含む食品

健康や美容を目的に摂られることが多いですが、大量摂取は不正出血につながる可能性があります。

・海外からのエストロゲン薬購入・服用

個人輸入などでホルモン薬を使用すると、子宮内膜が厚くなり出血するケースがあります。

安全性の確認が不十分なため、特に注意が必要です。

・幹細胞培養上清液投与やエクソソーム治療

最近では、腟内注射や投薬による再生医療の影響で出血がみられる方もいます。

子宮筋腫の増大や不正出血との関連が疑われるケースもあり、慎重な経過観察が必要です。

・ホルモン補充療法(HRT)

なお、更年期症状の改善に用いられる ホルモン補充療法(HRT) でも、投与開始後に不正出血が生じることがあります。出血が続く場合は、投与量や方法の見直しが必要ですので、自己判断せず主治医にご相談ください。

2.萎縮性腟炎

萎縮性腟炎は、閉経後の女性の多くに関係する病態です。

60歳以上の方は、ほぼ全員が萎縮性腟炎の状態だと思われます。そうすると、約2,000万人もの女性が悩まされているということ。その割に知名度が低く、「治療できる病態だ」と多くの方に知ってもらいたいと思っています。

更年期ごろから注意が必要です。

エストロゲン分泌が減少すると、粘膜のコラーゲン生成が少なくなり、ハリや潤いが失われ、以下のような症状が出てきます。

【萎縮性腟炎の症状】

- 外陰部や腟の乾燥感

- かゆみやヒリヒリ感

- 性交痛

- おりものの変化(少ない、黄色や褐色、匂い)

- 排尿時の痛み、頻尿、残尿感

- 尿もれ

- 下着が食い込む

- 不正出血

放置していると排尿のトラブルや痛みで日常生活に影響が出てしまいますので、早めの治療がおすすめです。

更年期障害の症状もある方は、ホルモン補充療法で萎縮性腟炎の症状も和らぎます。

エストロゲン腟錠の局所投与も選択肢です。

そのほか、当院では、EBINEジェル、腟ピル(EBINE flora)、モナリザタッチなどさまざまな治療のご用意があります。

3.子宮頸管ポリープ

.jpg)

子宮頸管ポリープは30〜50代でよく発生する良性の疾患です。

エストロゲンの影響を受けて発生する性質から妊娠・出産に伴って生じるケース、HPVなど感染症に伴う頸管ポリープによる炎症で生じるケースがあります。表面が脆いため、性行為やスポーツなどの刺激により出血しますが、通常、痛みはほとんどありません。

閉経後に新たに子宮頸管ポリープが生じることは少ないですが、自然に取れることはほとんどないため、閉経後も不正出血の原因となることがあります。

不正出血が多い場合や、悪性の可能性を疑う場合などには、切除をおすすめします。

外来で、短時間で切除可能です。

経過観察でもかまいませんが、出血をきたす他の疾患、とくに子宮体がんとの区別は必要なため、定期的にがん検診を受けましょう。

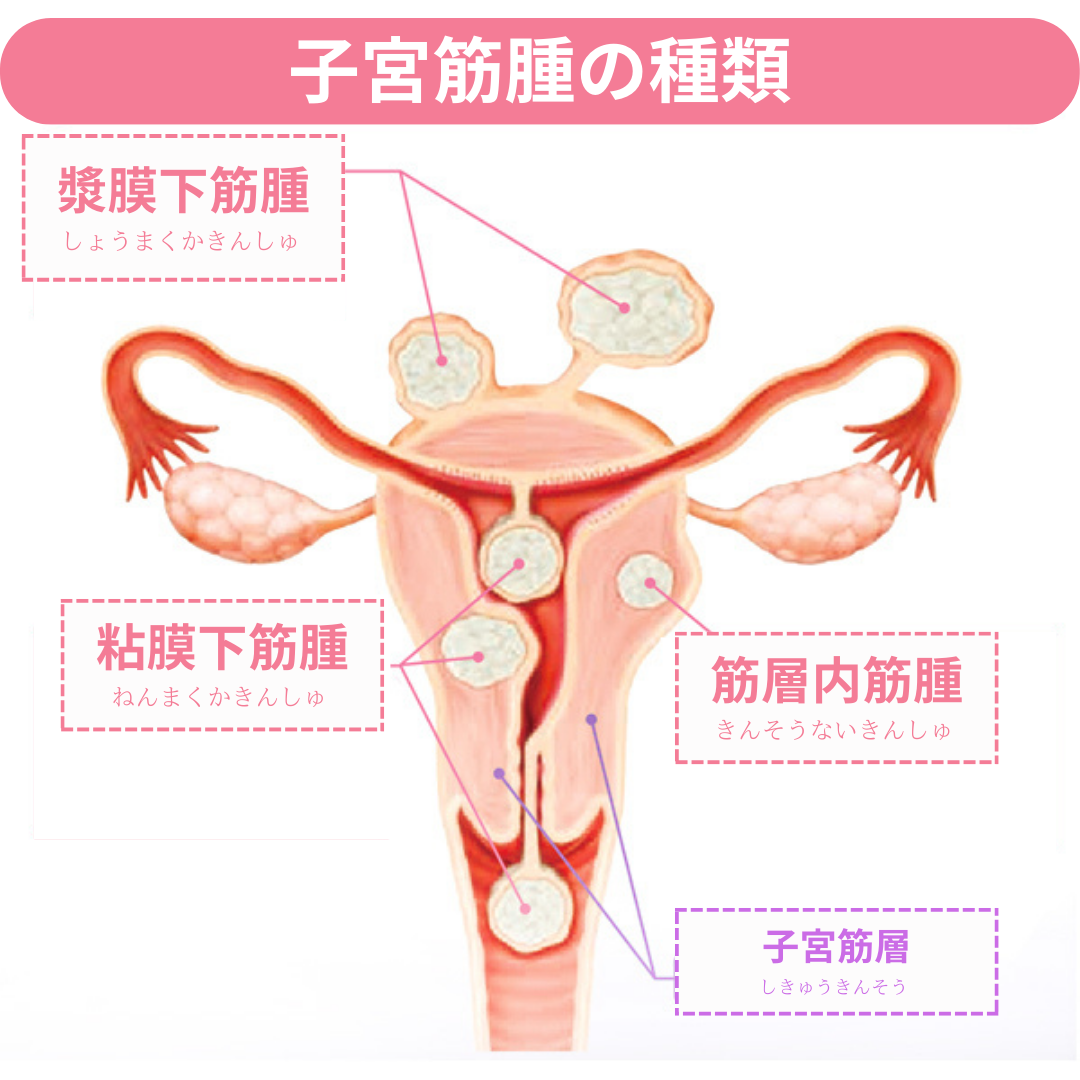

4.子宮筋腫

子宮筋腫は、30代以上の30%程度の方が患っているほど、多くの方が悩んでいる疾患です。

月経痛が重くなることのほか、不正出血や性交時痛を伴うため、閉経までは非常につらい思いをしている方が少なくありません。

一般的に、閉経後はエストロゲン分泌が減少するために、子宮筋腫は小さくなっていきます。そのため、閉経後に子宮筋腫の治療は不要です。

しかし、中には閉経後も子宮筋腫の症状(不正出血や下腹部痛)が改善しない、稀ですが子宮筋腫が増大するというケースを経験しております。閉経後に子宮筋腫増大がみられた場合、第一に考えるのは子宮肉腫の可能性です。

また、当院ではヒト幹細胞培養上清液の腟内注射をした後に、子宮筋腫の増大がみられたケースを経験しました。直接的な因果関係はまだ不明ですが、基礎疾患のある方には、より一層慎重なフォローアップをしていこうと考えています。

【check】幹細胞投与やエクソソームの腟内治療

とくに、幹細胞投与やエクソソームの腟内治療を受けている方では、子宮筋腫のサイズ変化や出血に注意が必要です。 新しい治療法の影響についてはまだ十分に解明されていないため、経過を丁寧に追いながら判断することが重要です。

5.感染症

閉経後は、エストロゲン分泌が減少し腟内の自浄作用が弱くなることで、感染症を起こしやすい状態です。

細菌性腟症や腟カンジダ症は、高齢になって免疫力の低下、薬剤や疾患の影響(免疫抑制剤、糖尿病など)により若い頃よりもかかりやすくなったという方もいらっしゃいます。

また、性行為があれば性感染症のリスクもありますし、感染から何年も経過してから性感染症の症状が出てくることもあります。

不正出血のほか、おりものの量・匂い・性状、デリケートゾーンのかゆみなどの症状があれば、早めに婦人科でご相談ください。感染症ではありませんが、萎縮性腟炎でもおりものの色や匂いに変化が出ますので、鑑別が重要です。

腟錠や内服の抗菌薬による治療が中心となります。

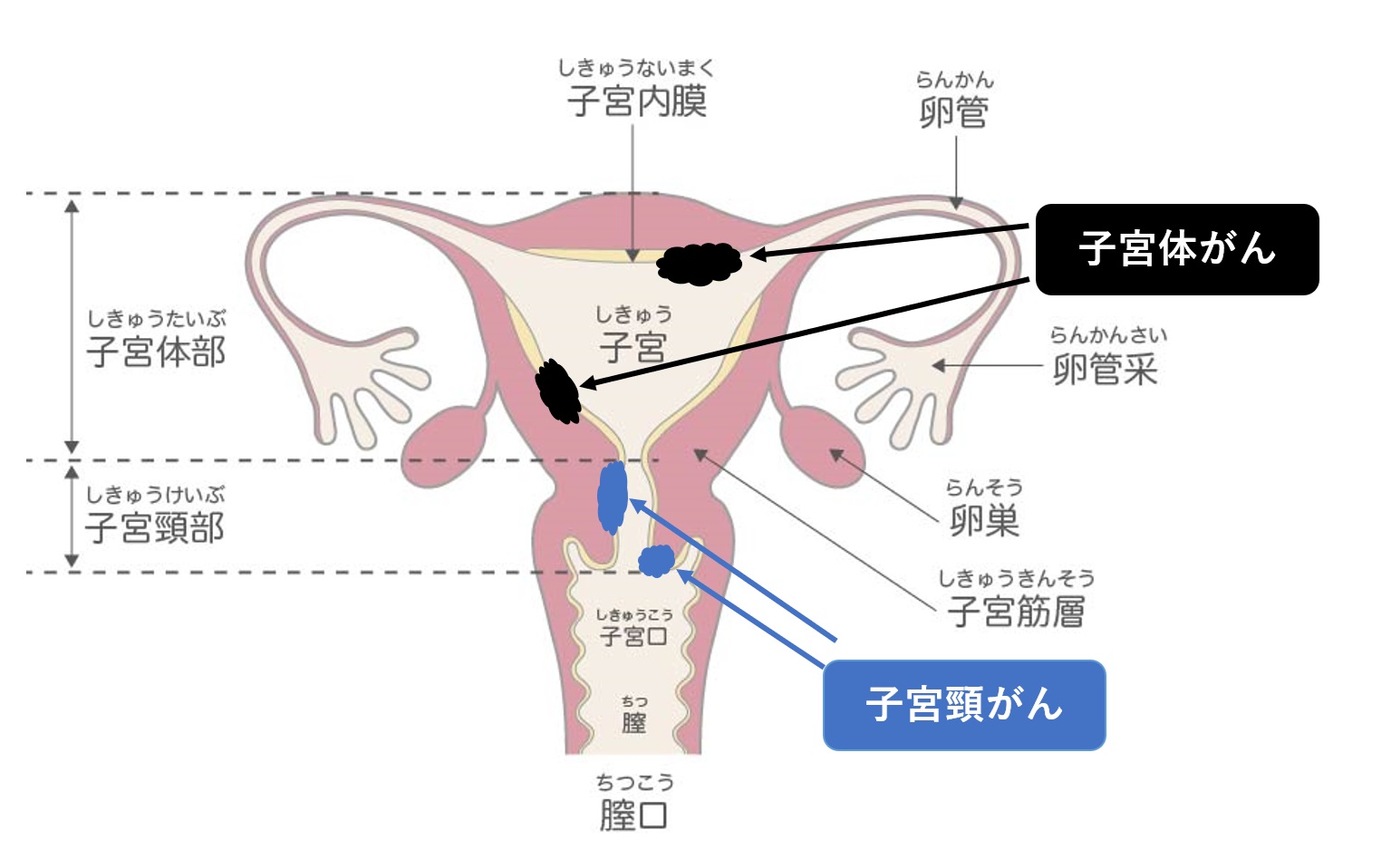

6.子宮体がん

閉経後の不正出血と聞くと、子宮体がんが一番心配です。

子宮体がんは、40歳代から徐々に増え始め、50歳代〜60歳代が発症年齢のピークとなっています。排卵・月経のあるうちは、子宮内膜がきちんと月経として毎月排出されるため、子宮体がんにはなりにくいです。

年間18,000人が新たに診断され、3,000人の方が子宮体がんにより亡くなっています。

子宮体がんは初期の段階から不正出血が出るため、比較的「発見しやすいがん」です。

しかしながら、「検査が痛い」という情報を信じている方が多く、近年見落とされがちながんと言われております。閉経後に腟からの出血が1度でもあったら、必ず婦人科を受診してください。

閉経前は自然な経過として月経が乱れ、不正出血のような少量でダラダラと続く出血が見られることはあります。ですが、その出血がじつは子宮体がんによるものだったというケースは、決して少なくありません。

閉経が近いのだろうと自己判断せず、一度は婦人科でチェックしておきましょう。

子宮体がんが判明した場合、進行度合いにより手術や抗がん剤治療、放射線治療などの治療方針が異なります。専門病院へご紹介します。

子宮体がんについて>

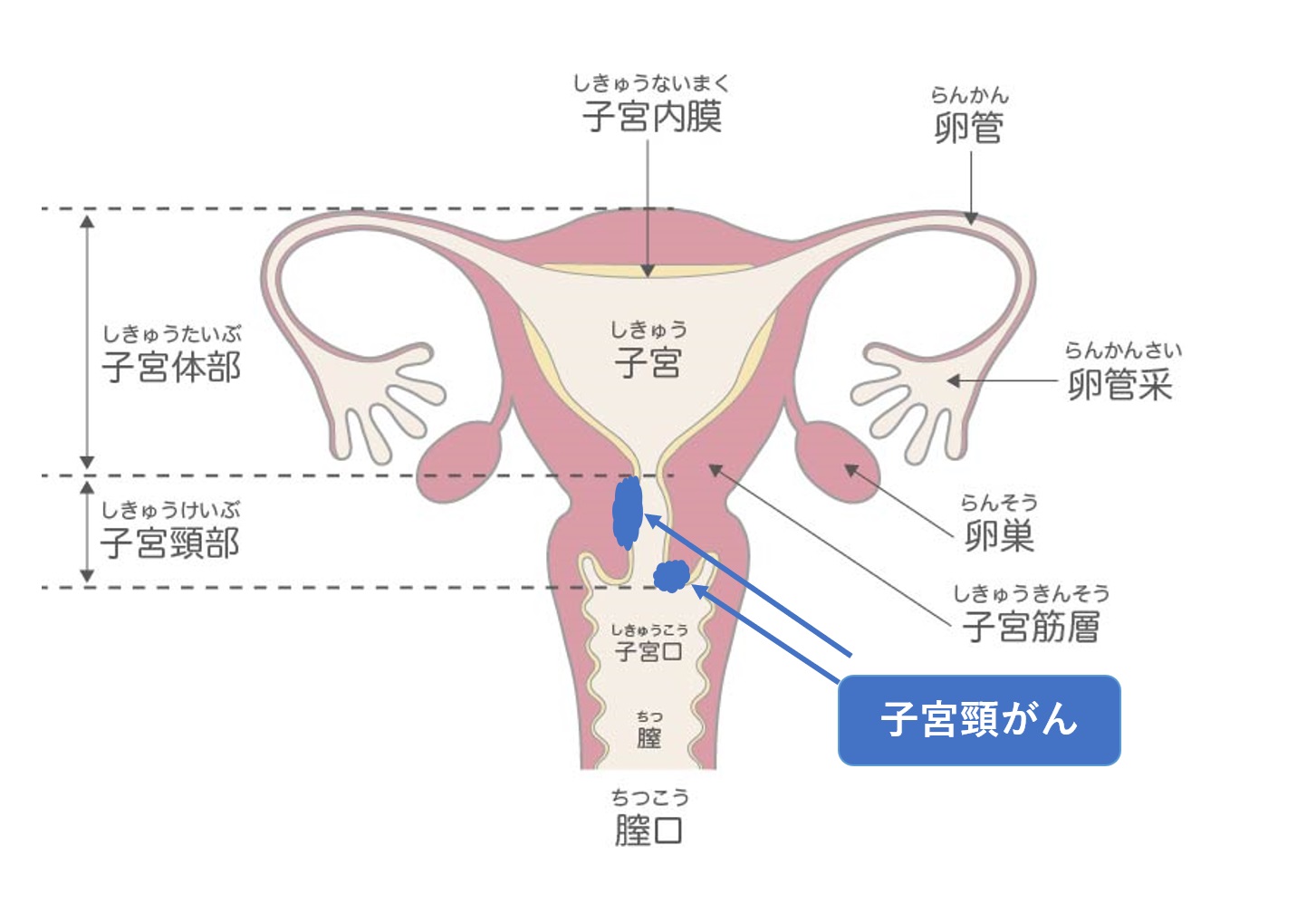

7.子宮頸がん

子宮頸がんは「若い方のがん」というイメージがあるかもしれませんが、50代〜80代でも発症する方が多いです。

閉経を機に、子宮頸がん検診をやめてしまう方もおられますが、がん検診は継続してください。

子宮頸がんは、何年もかけて少しずつ進行します。

前がん病変である「異形成」では、ほとんど不正出血の頻度は高くなく、自覚症状での早期発見は難しいです。

- 性行為や運動などの刺激により出血する

- おりものに血が混じる程度など、少量の出血が長く続く

- おりものの量、匂いの変化

- 腹痛、排尿や排便の異常、下肢のむくみ

上記のような症状があれば、できるだけ早く婦人科を受診してください。

子宮頸部異形成であれば、定期的な検診で経過を見ます。

子宮頸がんとわかれば、手術や抗がん剤治療、放射線治療のため、専門病院へご紹介します。

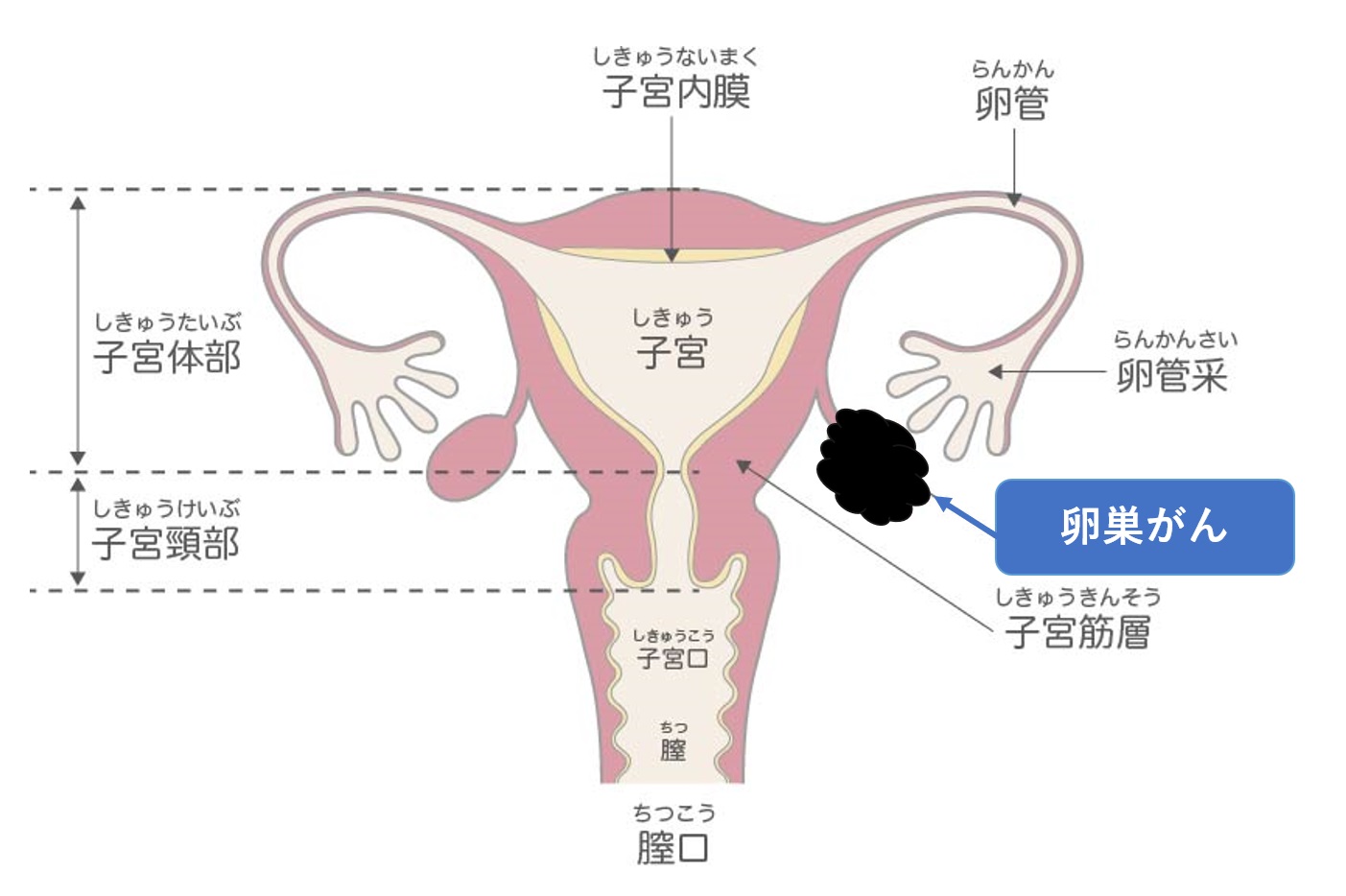

8.卵巣がん

卵巣がんの場合、閉経後であっても時々不正出血を伴うことがあります。

日本では、卵巣がんに罹患する方が過去数十年にわたり増加を続けています。

40代ごろから増えてきて、最も発症が多いのは50〜60代。ちょうど閉経の時期とも重なります。

卵巣がんの種類により、進行の速さや悪性度が全く異なりますが、共通しているのは初期には自覚症状が全くないという点です。

大きくなったり転移したりして、初めて以下のような症状が出てきます。

- 腹部が膨らむ、ウエストサイズが変わる

- 下腹部の張り

- お腹にしこりが触れる

- 便秘、下痢

- 頻尿

- 食欲がない

- 悪心、嘔吐

- 腰痛

- 腹水がたまる

卵巣がんを早期に発見するためには、何も症状がないうちに定期的に婦人科へ通院し、超音波検査で卵巣の形態をチェックすることが重要です。

卵巣がんを疑う場合、専門病院へ速やかにご紹介します。

閉経後の不正出血=がんの確率はどのくらい?

閉経後の不正出血がすべて「がん」というわけではありません。

実際には、萎縮性腟炎やポリープなど良性の原因が多く、検査の結果「異常なし」と診断される方も少なくありません。

一方で、統計的には閉経後の不正出血の10人に1人=約10%(“海外を含むメタ解析で約10%)に子宮体がんが見つかるとされており(※以下出典情報より)、特に鮮血や繰り返す出血の場合は注意が必要です。

「確率」で安心・不安を判断するのではなく、1回でも出血があれば早めに検査を受けることが大切です。

本記事で紹介した「閉経後出血と子宮体がんリスク約10%」の数値は、以下の国内外の公的データ・学術論文に基づいています。

出典情報

-

Clarke MA, et al.

JAMA Internal Medicine. 2018;178(9):1210-1220.

→ 閉経後出血のある女性の約9%(95%CI 8–11%)が子宮体がんと診断。 -

国立がん研究センター がん情報サービス

→ 子宮体がんの最も多い症状は「出血」、閉経後の出血は要注意と記載。 -

がん治療・癌の最新情報リファレンス

→ 「閉経後出血と子宮体がんリスクは約10%」と日本語で解説。

臨床現場の見解

臨床経験でも、閉経後にがんが原因となる出血では、子宮体がんが最も多く、次いで卵巣がん、子宮頸がんの順に多くみられます。

特に子宮体がんは、初期の段階から不正出血を起こしやすいため、少量でも油断は禁物です。

出血の状態から考えられること

「どのような出血だったら危ないのか?」というご質問をよくいただきます。

まず、出血の色や量だけで正確な判断はできないことをご理解ください。その上で、出血の傾向をお伝えします。

・鮮血(真っ赤な血)

子宮体がんや子宮頸がんで比較的多いです。

子宮頸管ポリープや子宮筋腫や子宮外妊娠の可能性もあります。

・茶色、褐色の出血やおりもの

萎縮性腟炎、感染症による炎症が原因になりやすいです。

・少量/微量の出血

性行為や運動などにより腟内が傷ついたことでの一時的な出血を考えます。ただし、がんの初期でも少量しか出血しないことはよくあります。

・大量の出血/レバー状の塊が出てくる

がんの可能性を疑います。

筋腫分娩の場合もあります。

・臭いの変化を伴う出血

デリケートゾーンやおりものの匂いが強い、変わったという場合は、感染症の可能性を強く考えます。萎縮性腟炎でも、匂いが強くなることがあります。

【check】出血の量や状態から病気を正確に診断することはできません。

出血の量や状態から病気を正確に診断することはできません。あくまでも傾向ですので、閉経後に出血があれば必ず婦人科で検査してください。

年代別に注意すべき背景

閉経後の不正出血は、年齢によって原因やリスクの傾向が異なります。ご自身の年代に合わせて注意していただくことが大切です。

50代:閉経直後のホルモン変動期

- 閉経から間もない時期は、ホルモン分泌が急激に減少し、腟や子宮内膜が萎縮して出血しやすくなります。

- 一方で、子宮体がんや子宮頸がんの好発年齢でもあり、少量の出血でも油断は禁物です。

60代:萎縮性腟炎と悪性腫瘍の増加

- 女性ホルモンがさらに少なくなり、腟や外陰部の萎縮が進行するため「萎縮性腟炎」による出血が増えます。

- 同時に、子宮体がんや卵巣がんなど悪性腫瘍のリスクも高まる年代です。

70代以降:大量出血や進行がんのリスク

- 加齢により免疫力や代謝も低下し、症状が出にくいまま病気が進行することがあります。

- 「ある日突然の大量鮮血」「レバー状の塊を伴う出血」で受診し、進行がんが見つかるケースも珍しくありません。

【Check point】

▶ いずれの年代でも「閉経後の出血=自然現象」とは考えず、少量でも一度は婦人科で検査を受けることが重要です。

閉経後の出血の受診目安

「閉経後」、つまり「最後の月経から1年以上経過」してからの腟からの出血は、1度でもあれば必ず婦人科を受診してください。

とくに、鮮血(鮮やかな赤色の出血)・大量・塊が出てくるような場合は、早めの受診が必要です。

最終月経から数年経過して月経が再開するということは、ほとんどありません。

出血があれば、月経ではなく、何らかの疾患を考えますので、決して先延ばしにせず早めに受診しましょう。

出血がある日の受診でもかまいませんが、がんの検査は出血があると正確に結果が出ないことがあるため、改めて受診していただく場合があります。

褐色や茶色の少量の出血が続くという場合は、1週間以上続く、何度も生じるということがあれば、やはり受診してください。匂いが強くなっている場合や、おりものの異変も伴っている場合は、感染症を疑います。

閉経後の不正出血―実際のケーススタディ

【CASE1】一回だけの少量出血で受診した50代女性

「閉経から2年経った頃、トイレで鮮血が少し付着。最初は様子を見ようと思ったが、不安で婦人科を受診。検査で子宮体がんのごく早期病変が見つかり、早期治療につながった。」

CHECK

「一回だけの少量」でも、子宮体がんの可能性はあります。早めの受診を心がけてください!

【CASE2】茶色いおりものが続いた60代女性

「閉経後に茶色いおりものが2週間ほど続き、当初は“更年期のせいかな”と放置。しかし受診すると萎縮性腟炎と診断。エストロゲン療法で改善し、安心できた。」

CHECK

閉経後の出血は、必ずしも「がん」ではありません。萎縮性腟炎は非常に多い病態ですが、適切な治療で改善できます!

【CASE3】大量出血で救急受診した70代女性

「ある日、突然生理のような鮮血の大量出血があり、驚いて救急搬送されました。検査の結果、子宮体がんの進行例でしたが、すぐに治療が開始されました。」

CHECK

大量の鮮血やレバー状の塊を伴う出血」は、緊急対応が必要となるケースがあります。必ず医療機関へ!

※ご覧に当たっての注意事項

ここで紹介したのは、実際によく見られるケースをまとめた例です。すべての方に同じ経過や結果が当てはまるわけではありません。閉経後の不正出血は良性の原因でも悪性の原因でも起こる可能性があるため、自己判断せず婦人科を早めに受診することが大切です。

婦人科で行う検査と流れ

婦人科に不正出血の症状でご来院された場合、次のような流れで検査をおこないます。

・問診

いつから、どの程度出血が続いているかなどをお伺いします。最終月経がいつごろか、現在治療中の疾患(服用中の薬)などの情報も必要です。

・診察、内診、経腟エコー

直接組織の状態を確認したり、経腟エコーを用いて子宮や卵巣の状態を確認したりします。萎縮性腟炎の方は、エコーを挿入できないほど痛みが出てしまう場合があります。

・細胞診/組織診

悪性腫瘍の疑いのある部位があれば、細胞や組織を採取し、病理検査に提出します。子宮頸がん・子宮体がんについて検査が可能です。

・血液検査

必要に応じて、ホルモン検査や腫瘍マーカーの確認などをおこないます。

検査をおこなった場合、結果が出る頃に再度、ご来院いただき、結果をご説明します。

閉経後不正出血の原因別治療法まとめ

閉経後の不正出血と聞くと「大きな病気かもしれない」「治療が大変なのでは」と不安になる方も多いでしょう。

実際には、萎縮性腟炎やポリープのように、外来での処置やお薬だけで改善できるケースが大半です。

もちろん、子宮体がんや卵巣がんなどのように専門的な治療が必要な場合もありますが、早期に見つかれば予後が良好な病気も多く、治療法も確立されています。

まずは「原因によってどんな治療になるのか」を知ることが安心につながります。以下の表で代表的な原因と治療法を整理しましたので、ぜひ参考にしてください。

| 原因 | 主な治療法 | ポイント |

|---|---|---|

| 萎縮性腟炎 | ・エストロゲン療法 ・保湿ジェル、モナリザタッチなど |

粘膜の萎縮・乾燥による出血。治療で改善することが多い |

| 子宮頸管ポリープ | ・外来で切除(局所麻酔不要が多い) | 小さな手術で治療可能。切除後は病理検査で悪性を除外 |

| 子宮筋腫 | ・経過観察(小さい場合) ・手術(大きい場合) |

閉経後は縮小傾向だが、出血が続く場合は手術を検討 |

| 子宮体がん | ・手術(子宮全摘) ・必要に応じて放射線・化学療法 |

早期発見で予後良好。閉経後出血の最重要鑑別疾患 |

| 子宮頸がん | ・円錐切除術(初期) ・進行例は手術+放射線・化学療法 |

HPV検査・頸がん検診が重要。出血が続く場合は必ず検査を |

| 卵巣がん | ・手術(卵巣・子宮摘出) ・抗がん剤治療 |

初期は無症状。定期的なエコー検診が発見の鍵 |

| 感染症(クラミジア・淋菌など) | ・抗菌薬内服 | 性交痛やおりものの変化を伴う場合が多い。早期治療で改善 |

なお、更年期障害の改善に用いられる ホルモン補充療法(HRT) でも、不正出血が起こることがあります。

多くは投与量や投与方法の調整で対応可能ですが、がんとの鑑別が必須となるため、出血が続く場合は必ず婦人科を再受診してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 閉経後に一度だけ少量の出血がありました。受診は必要ですか?

A. はい。閉経後の出血は1回だけ・少量でも子宮体がんなど重大な病気のサインであることがあります。「一度きりだから」と放置せず、必ず受診してください。

Q2. 鮮血と茶色い出血の違いは何ですか?

A. 鮮血(真っ赤な血)は「子宮や腟に近い場所からの新しい出血」、茶色い出血は「古い血液」が混じっている可能性があります。ただし色だけでは診断できず、婦人科での検査が不可欠です。

Q3. 「異常なし」と言われてもまた出血することはありますか?

A. はい。検査でその時点では異常がなくても、後から子宮体がんや萎縮性腟炎が進行することがあります。再度出血したら再受診、定期的な検診も大切です。

Q4. 出血が数日で止まったら、受診しなくてもいいですか?

A. 出血が止まっても、閉経後の出血は自然現象とは限りません。一時的に治まっても、早期の子宮体がんやその他の異常が隠れていることもあります。必ず検査で確認しましょう。

Q5. 出血が1週間以上続く、または繰り返す場合は危険ですか?

A. はい。1週間以上続く、何度も繰り返す場合は子宮体がんや感染症など異常の可能性が高いため、早めに婦人科で検査を受けましょう。

Q6. レバー状の塊や大量出血はどんな病気が考えられますか?

A. 子宮体がんや子宮筋腫などで見られることがあり、救急受診が必要になるケースもあります。鮮血が多い、塊が混じるなどの場合はすぐに医療機関を受診してください。

Q7. 不正出血と一緒に下腹部痛や腰痛があるのは危険ですか?

A. 子宮体がんや卵巣の異常、感染症などが原因で出血と痛みが同時に起こることがあります。「出血+痛み」が続く場合は早急な受診が必要です。

Q8. 検査で子宮体がん陰性でした。本当に安心できますか?

A. 検査で「陰性」でも将来的に新たな病変が発生することはあります。完全に安心せず、定期的に検診を受ける、症状が再発したら再受診することが大切です。

Q9. 閉経後の不正出血はストレスやホルモンバランスでも起こりますか?

A. 強いストレスやホルモンバランスの乱れで出血することもあります。しかし「ストレスのせい」と決めつけるのは危険です。まずは婦人科でがんなどの器質的疾患を除外しましょう。

Q10. 閉経後はどのくらいの頻度で婦人科検診を受けるべきですか?

A. 特に症状がなくても年1回の婦人科検診をおすすめします。閉経後は子宮体がん・乳がん・骨粗鬆症などのリスクが上がるため、婦人科+女性内科での定期的な健康チェックが安心につながります。

まとめ・相談のご案内

閉経後の不正出血は、婦人科医としてとくに注意している症状の1つです。

閉経後の時期、50代や60代から増える子宮体がんや卵巣がん、30代以降はどの年代でも多い子宮頸がんなど、何らかのがんの可能性を考えなければいけません。

子宮体がんは、初期でも不正出血の症状が出ることを覚えておいてください。

萎縮性腟炎やポリープ、感染症などが原因で出血することもあります。

大切なのは、「がんではないと明らかにすること」「重大な疾患を見逃さないこと」です。

1度だけ、少量だけの出血だったとしても、閉経後の腟からの出血は、必ず婦人科を受診してください。

当院について

当院は、土日や年末年始も診療をおこなっております。

症状が出たとき、病院へ行こうと思い立ったときには、いつでも受診していただける体制です。

60代以降の女性が多く悩まされている「萎縮性腟炎」の治療にも力を入れております。お気軽にご来院ください。

【関連記事】

★閉経後に気をつけたい症状と病気

★不正出血をテーマとした関連記事

★更年期をテーマとした関連記事

オンライン診療も実施中

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長

海老根 真由美(えびね まゆみ)

産婦人科医師・医学博士

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。

2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。

女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。