【20代女性は必読】梅毒の流行が過去最多レベル。 産婦人科医が解説する症状と予防の全知識

更新日:2025.08.23

「梅毒」が、今、若い女性の間で急速に感染拡大していることをご存知ですか?

かつての病気と思われがちですが、近年、国内の報告数は過去最多水準で推移しており、特に20代女性の感染が突出しています。

この記事では、日々多くの女性の健康に寄り添う産婦人科医の視点から、最新の統計データを基に、梅毒の気づきにくい症状や流行の背景、そしてあなた自身と大切な人を守るための対策を、分かりやすく解説します。

目次

梅毒とは?気づきにくい「消える症状」

梅毒は「梅毒トレポネマ」という細菌が、主に性的な接触によって粘膜や皮膚の小さな傷から侵入することで感染します。

感染後、症状は数週間から数年、数十年かけて段階的に進行します。

梅毒の特徴

感染してから発症までに時間がかかるので、感染にご自身が気づかないというのが特徴です。

第1期(感染から約3週間後)

症状

感染部位(性器、口、肛門など)に、痛みのないしこり(初期硬結)や潰瘍ができます。股の付け根のリンパ節が腫れることもあります。

注意点

これらの症状は治療しなくても自然に消えてしまうため、治ったと勘違いしたり、感染に気づかなかったりするケースが非常に多いのが特徴です。

第2期(感染から約3ヶ月後)

症状

「バラ疹」と呼ばれる、ピンク色のアザのような発疹が手のひらや足の裏を含む全身に現れます。発熱、倦怠感、関節痛などを伴うこともあります。

注意点

この発疹も数週間で消えることがありますが、体内に病原体は残ったままです。

後期(感染から数年以上後)

症状

治療しないまま放置すると、皮膚や臓器にゴムのような腫瘍(ゴム腫)ができたり、心臓や血管、脳などの神経に深刻な障害をきたし、最悪の場合、死に至ることもあります。

現状

現代では抗菌薬による治療法が確立されているため、診断がつけばここまで進行することは稀です。

重要なのは、症状がなくても感染している可能性があり、無自覚のうちにパートナーにうつしてしまうリスクがあることです。

日本における梅毒の感染状況【2025年最新統計】

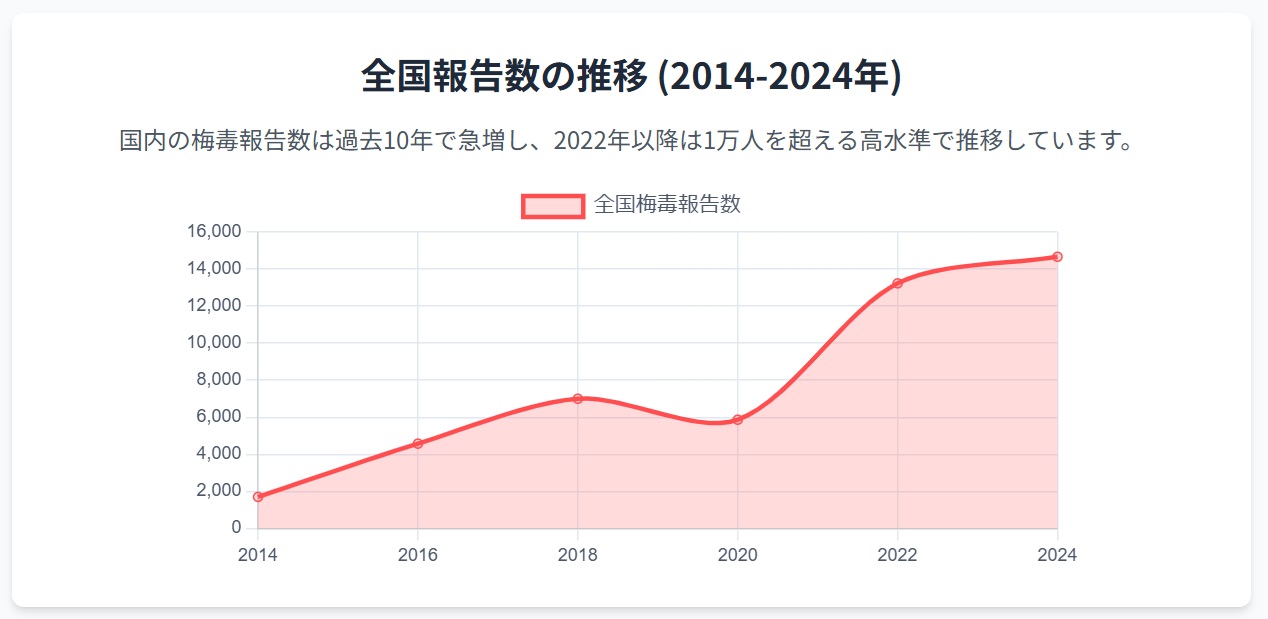

全国の梅毒報告数は、ここ10年で劇的に増加しています。

2014年には約1,700件でしたが、2023年には過去最多の約14,800件に達しました。

2025年の状況 2025年も高水準で推移しており、7月6日時点で全国の累計報告数は7,167人に上っています。これは依然として高いレベルであり、継続的な警戒が必要です。

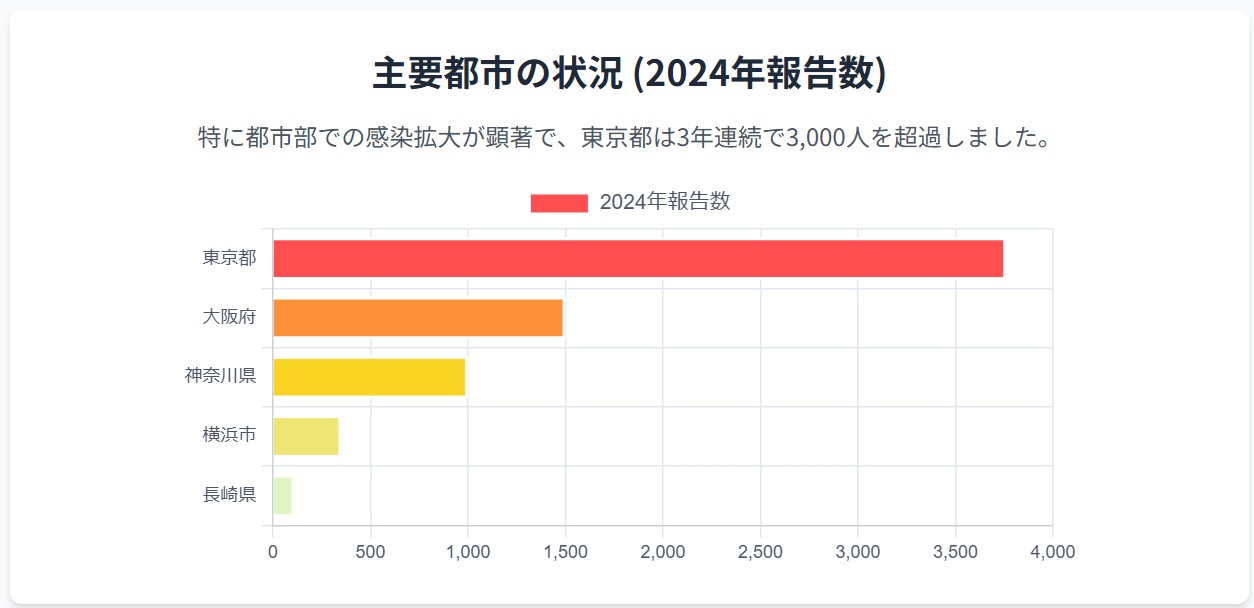

東京の感染者は3年連続3000人越

なぜ20代女性の感染が突出しているのか?

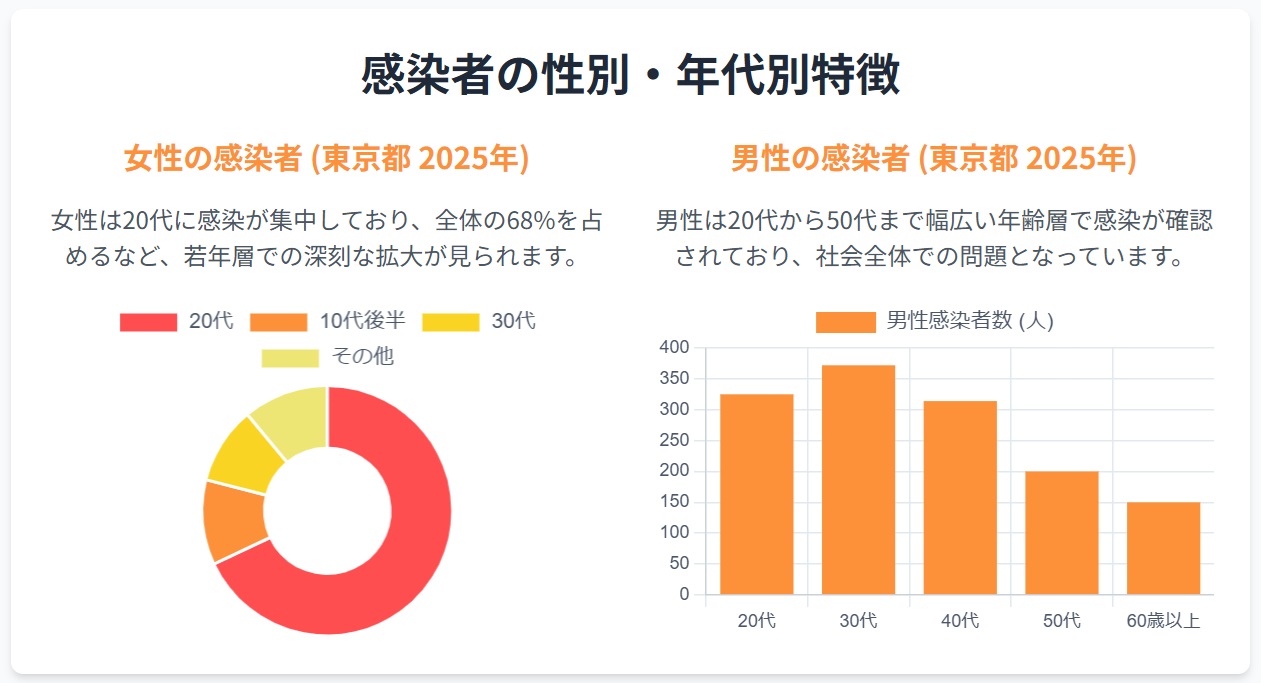

近年のデータを見ると、女性の感染者は20代に突出しており、東京都や大阪府では20代の女性が、女性感染者全体の約7割を占めています。

この背景には、20代から50代という幅広い年代の男性パートナーから、知らず知らずのうちに感染している20代女性多く存在していることが考えられます。

パートナーに症状がなくても、無症状で感染している可能性は十分にあります。

「自分には関係ない」と思わず、正しい知識を持つことが何よりも大切です。

梅毒の感染経路|性行為以外でもうつる?心当たりがない場合も

梅毒の感染経路は、そのほとんどが性的接触によるものですが、「心当たりがない」と感じる方も少なくありません。

ここでは、具体的な感染経路と、日常生活におけるリスクについて詳しく解説します。

主な感染経路は「性的接触」

梅毒の病原体は、感染部位である粘膜や皮膚にできた病変部(しこり、潰瘍、発疹など)に高濃度で含まれています。

これらの病変部と、性器、肛門、口などの粘膜や皮膚が直接接触することで感染が成立します。

- 性器性交(腟性交・アナルセックス)

- 口腔性交(オーラルセックス)

コンドームの使用は有効な予防策ですが、コンドームが覆いきれない部分(口唇、陰嚢、肛門周辺など)に病変がある場合、そこから感染する可能性があるため100%ではありません。

性行為以外の感染経路は?

キス

口唇や口の中に病変がある場合、深いキスによって感染するリスクはゼロではありません。 ただし、主な感染経路である性交に比べれば、その可能性は低いと考えられています。

母子感染

妊婦が感染していると、胎盤を通じて胎児に感染します(先天梅毒)。

血液

輸血による感染は、現在では献血時のスクリーニング検査により、日本では極めて稀です。

日常生活での感染はほとんどない

梅毒の病原体は非常に弱く、人の体外では長時間生存できません。

また、乾燥や熱、消毒薬にも弱いため、以下のような日常生活の場面で感染することはまずありません。

- トイレの便座

- お風呂、温泉、プール

- タオルの共用

- 食器やコップの共用、回し飲み

- くしゃみや咳、電車のつり革

感染に「心当たりがない!」と感じるのはなぜ?

検査で陽性と診断された方の中には、「感染するような心当たりがない」と戸惑う方が多くいます。

その理由は、梅毒の以下のような特徴にあります。

症状が軽微で気づきにくい

第1期のしこりや潰瘍は痛みがなく、小さかったり、自分では見えない場所(腟の奥、肛- 門内、口腔内など)にできたりするため、気づかないまま進行することがあります。症状が自然に消える

最も重要な点で、初期症状は治療しなくても2〜3週間で自然に消えてしまいます。そのため、治ったと勘違いしたり、一時的な体調不良だと思い込んでしまったりします。

パートナーが無症状の可能性

パートナーが感染していても無症状の場合があり、知らないうちに感染させてしまう(またはさせられてしまう)ことがあります。

これらの理由から、いつ、誰から感染したのか特定することが難しいケースは珍しくありません。

症状がなくても、少しでも不安な行為があれば検査を受けることが重要です。

なぜ今、梅毒は再流行しているのか?

この急激な再流行の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

1.出会いの形の変化とSNSの普及

マッチングアプリやSNSの普及により、不特定多数の人と簡単に出会えるようになりました。これにより、性的なネットワークが広範囲かつ匿名化し、感染が拡大しやすくなっています。

2.COVID-19後の行動変容

パンデミックによる行動制限の反動で、人々の交流が活発化したことが一因との指摘があります。解放感から、リスクのある性的接触が増加した可能性が考えられます。

3.危機意識の低下と性教育の課題

梅毒が「昔の病気」というイメージや、抗菌薬で治るという安心感から、感染リスクに対する危機感が薄れている可能性があります。コンドームの正しい使用など、基本的な予防策が徹底されていない現状も課題です。

4.無症状で進行する病気の特性

前述の通り、梅毒は初期症状が軽微で自然に消えるため、感染に気づかないまま活動し、無自覚に感染を広げてしまう「サイレント・スプレッダー」となりやすいのです。

5.受診へのためらい

性感染症であることから、受診をためらったり、誰にも相談できなかったりする方も少なくありません。これにより、未治療のまま過ごす方が水面下に存在し、さらなる感染拡大につながっている可能性も指摘されています。

将来の妊娠のために知っておきたい「先天梅毒」のリスク

梅毒の再興は日本だけの問題ではありません。

WHOの推計では、2022年の世界の新規感染者は約800万人に上り、国際的な公衆衛生上の課題となっています。

特に女性にとって深刻なのが、妊婦から胎児への母子感染(先天梅毒)です。

もしあなたが将来妊娠を考えたとき、梅毒に感染していると、胎盤を通じてお腹の赤ちゃんに感染し、死産や早産、新生児の骨や神経の異常などを引き起こす可能性があります。

日本の先天梅毒の報告数は、近年の流行に伴い増加傾向にあり、2024年は過去最多の9例が報告されました。若年女性の感染者増は、先天梅毒のリスクに直結します。

幸い、妊婦健診で梅毒検査は必ず行われます。

もし陽性であっても、妊娠中に適切な治療を受ければ、赤ちゃんへの感染を防げる可能性が非常に高くなります。

他人事ではない梅毒の現状【産婦人科医からのメッセージ】

当院でも、検査で陽性を告げると「まさか自分が」とショックを受けられる方が少なくありません。

かつてのイメージとは異なり、現在の梅毒は性的にアクティブな方であれば誰でも感染しうる、ごく身近な病気になっています。

特に、20代の女性の感染が急増している背景には、20代〜50代という幅広い年代の男性パートナーから、知らず知らずのうちに感染しているケースが考えられます。

パートナーに症状がなくても、感染している可能性は十分にあります。

「抗菌薬で治るから大丈夫」

という考えは非常に危険です。

治療が遅れれば体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、何よりも、妊娠に気づかず感染したままでは、お腹の赤ちゃんに深刻な影響を与えてしまう「先天梅毒」のリスクに直結します。

これは、産婦人科医として最も避けたい悲劇の一つです。

梅毒はもはや他人事ではありません。

パートナーが変わるタイミングや、少しでも不安を感じたときは、婦人科検診のついでに相談するくらいの気持ちでいてください。

あなたと、あなたの大切なパートナー、そして未来の命を守るために、正しい知識を持って行動することが何よりも重要です。

梅毒から身を守るために【予防・検査・治療】

梅毒は予防可能であり、早期発見・早期治療が極めて重要です。

・予防策

1.コンドームを正しく使用する

性交渉の際は、オーラルセックスやアナルセックスを含め、最初から最後まで必ずコンドームを装着しましょう。

ただし、コンドームは性器全体を覆うわけではないため、付け根や陰嚢、口唇など、覆いきれない部分に病変があるとそこから感染する可能性があります。

100%の予防策ではないことを理解し、他の予防法と組み合わせることが重要です。

2.不特定多数との性的接触を避ける

パートナーの数が増えるほど、感染している人と接触する機会が増え、リスクは必然的に高まります。特定のパートナーとお互いの健康を尊重し合う関係を築くことが、確実な予防策の一つです。

3.パートナーとのコミュニケーション

不安な点があればパートナーと話し合い、一緒に検査を受けることも検討しましょう。

お互いの健康を守るための大切なステップです。

また、自身やパートナーの体に普段と違うしこりや発疹などを見つけた場合は、治るまで性的な接触を控え、速やかに医療機関を受診してください。

・検査

1.検査のタイミング

感染が疑われる行為から1ヶ月以上経過してからの検査が基本です。

感染初期は血液中に抗体が十分に作られず、正しい結果が出ない「ウィンドウピリオド」があるためです。

ただし、人によっては早くて2週間で結果がわかる場合もあります。

最も重要なのは、検査を受けてから結果が判明するまでの期間です。

この間に性交渉を行うと、もし感染していた場合にパートナーへうつしてしまう可能性があります。

感染拡大を防ぐためにも、不安な行為があった場合は、検査結果がわかるまで性交渉は必ず避けてください。

より確実な結果を得るために、3ヶ月以上経ってから再度検査を受けることも推奨されます。

2. 検査を受けられる場所

全国の保健所(公衆衛生センター)では、多くの場合、無料・匿名でプライバシーに配慮した形で検査が受けられます。

HIV検査と同時に受けられることも多いです。

予約が必要な場合が多いため、事前にウェブサイトなどで確認しましょう。

もちろん、皮膚科、泌尿器科、婦人科、性感染症内科などの医療機関でも検査は可能です。

婦人科での相談

普段の婦人科検診やピルの処方などの際に、一緒に検査について相談することもできます。

気軽に医師に声をかけてみてください。

・受診の目安と治療

以下のような場合は、「もしかして」と考え、ためらわずに速やかに医療機関を受診してください。

- 性器や口にしこり、ただれ、発疹ができた。

- 手のひらや足の裏を含め、全身に原因不明の発疹が出た。

- パートナーが梅毒と診断された、または治療中である。

- 妊娠中の検査で陽性・異常を指摘された。

梅毒は、ペニシリン系の抗菌薬を内服または注射することで、完治が可能な病気です。

治療期間は病期によって異なりますが、早期であれば数週間の内服で治療できます。

医師の指示に従い、最後まで確実に治療を終えること、そして治療後の検査で完治を確認することが非常に重要です。

パートナーがいる場合は、パートナーも同時に検査・治療を行う必要があります。

また、梅毒と診断された場合、HIVなど他の性感染症に同時に感染している可能性もあるため、併せて検査を受けることが推奨されます。

その症状、もう我慢せず当院へご相談ください

「もしかして?」という少しの不安でも、一人で抱え込まずに、まずは専門医にご相談ください。その症状、もう我慢しなくて大丈夫です。

白金高輪海老根ウィメンズクリニックは、「女性の健康に寄り添い続けるパートナー」として、安心と信頼の医療をあなたにお届けします。

1.女性医師による安心の診療

豊富な臨床経験を持つ女性医師が、デリケートなお悩みも丁寧にお伺いします。

2.幅広い診療体制と連携

産婦人科・女性内科・泌尿器科が連携し、保険診療から自費診療まで幅広く対応。

必要に応じて大学病院とも連携し、最適な医療を提供します。

3.通いやすい環境

土日祝も診療しており、オンライン診療や院内処方にも対応。

お忙しい方でもご自身のペースで治療を続けられます。

長年にわたり多くの患者さまを診療してきた経験をもとに、女性の一生を支える医療をお届けします。

症状が軽いうちに、どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

出典

- 厚生労働省 感染症発生動向調査

- 国立感染症研究所 感染症発生動向調査 週報(IDWR)

- 東京都感染症情報センター

- 大阪府感染症情報センター

- 神奈川県衛生研究所

- 横浜市健康福祉局 感染症

- 長崎県 感染症対策

- WHO (世界保健機関) Syphilis Fact Sheet

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長

海老根 真由美(えびね まゆみ)

産婦人科医師・医学博士

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。

2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。

女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。