バルトリン腺嚢胞・膿瘍を繰り返さないために|美しい外陰部に戻すための適切な治療時期と再発予防策

更新日:2025.02.11

あけましておめでとうございます。

今年は冬休みを5日いただき、新年にはたくさんの発熱・風邪の患者様、バルトリン腺膿瘍、コンジローマの処置の患者様にいらしていただきました。妊婦さんの緊急母体搬送もありました。あまりに調子が悪い患者様が多く来年は、もう少し冬休みは短めにしようかと考えております。

年始から、婦人科形成手術のことを考えていると、バルトリン腺膿瘍の処置の後、どのようにしたら美しい外陰部にもどるかについて考えていました。

バルトリン腺嚢胞や膿瘍は、多くの女性が経験する可能性のある疾患です。放置すると痛みや腫れが悪化することがあるため、適切なタイミングでの処置が重要です。この記事では、処置の最適な時期や注意点について解説します。

目次

バルトリン腺嚢胞・膿瘍とは?

バルトリン腺は、腟の入口付近にある分泌腺で、腟の潤滑を助ける働きをしています。しかし、腺の開口部が詰まると分泌物が分泌腺内に溜まり、バルトリン腺嚢胞が形成されます。さらに感染が加わると、分泌物が感染して膿となり、痛みを伴うバルトリン腺膿瘍へと進行します。

バルトリン腺嚢胞の処置は早いほうが良い?

バルトリン腺嚢胞ができた場合、できるだけ早めに診察を受けることをおすすめします。

特に大きくなると外陰部の皮膚が伸びてしまい、処置後に外陰部の左右差が残ることがあります。早期の処置により、左右対称のきれいな外陰部の状態を保ちやすくなります。

ただし、バルトリン腺嚢胞が小さく深部にある嚢胞は処置が難しく、出血や再発のリスクが高いため、医師の診察で治療の可否を判断します。

繰り返し嚢胞ができる場合の注意点

バルトリン腺嚢胞を繰り返し穿刺(針で内容液を抜く処置)している場合、穿刺部分が薄くなったり、瘢痕化(傷跡が硬くなること)したりすることがあります。これにより、処置後も外陰部の形が不均一になる可能性があります。

再発を繰り返す場合は、根本的な治療を検討しましょう。また、穿刺部位が外陰部の外側にある場合は、瘢痕化や引き攣れが起こりやすくなるため、慎重な処置が必要です。

切開する位置の重要性

バルトリン腺嚢胞の切開位置は、可能な限り元来の腺の開口部に近い位置にするのが望ましいです。このほうが機能的に優れ、自然な治癒が期待できます。しかし、嚢胞が非常に大きい場合は、開口部を小陰唇の内側に形成するのが技術的に難しくなります。

また、開口部を外側に作ると、見た目の問題だけでなく、組織学的に閉鎖しやすくなり、日常生活での圧迫によって再発のリスクが高まります。そのため、適切な位置での処置が重要です。

バルトリン腺膿瘍の処置と性感染症検査

バルトリン腺膿瘍の場合、美しい傷跡を残すためには、感染源を早期に除去し、周囲組織の炎症を抑えることが重要です。また、性感染症(STI)が関与している場合、治癒が遅れることがあるため、腟分泌物に異常がある場合は、処置前に性感染症の検査を受けることをおすすめします。性感染症が原因の場合、適切な抗生剤を使用する必要があるため、医師の診断を受けた上で治療を行いましょう。

処置後の経過と形成術の検討

処置後、およそ3か月程度で外陰部は元の状態に戻ることがほとんどです。

しかし、形状が気になる場合や、さらに整えるための形成術を希望される場合は、外来で相談できます。

まとめ

バルトリン腺嚢胞や膿瘍の処置は、できるだけ早めに行うことが望ましいです。

特に再発を繰り返す場合や、瘢痕化のリスクがある場合は、慎重な対応が必要です。適切な処置で、外陰部の美しさと機能を保ちましょう。

バルトリン腺嚢胞・膿瘍の症状や処置についてお悩みの方は、早めに婦人科を受診してください。

バルトリン腺の関連記事

バルトリン腺嚢胞の原因・症状と効果的な治療法を女医が丁寧に解説

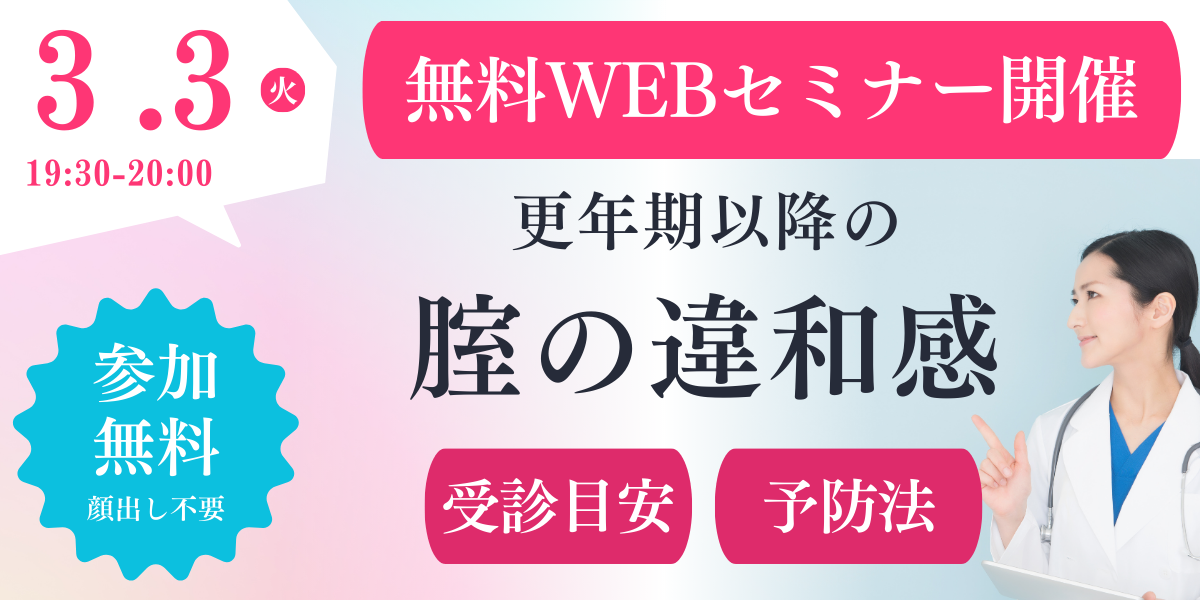

2026年最新無料WEBセミナーのご案内 3/3(火)

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長

海老根 真由美(えびね まゆみ)

産婦人科医師・医学博士

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。

2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。

女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。